COLUMN

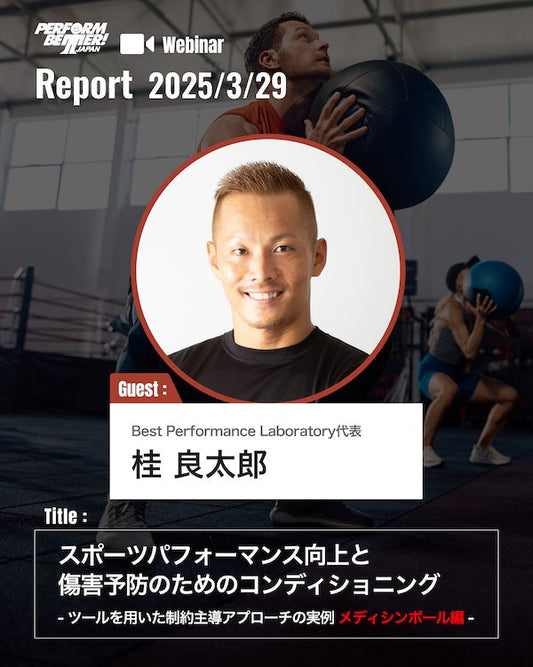

Webinar Report |エクササイズ動画有|ツールを用いた制約主導アプローチの実例 メ...

今回は、先日開催したBest Performance Laboratory 様との無料コラボウェビナー第六弾の後編をご紹介いたします。 (前編の記事はこちら) ■テーマ:スポーツパフォーマンス向上と傷害予防のためのコンディショニング -ツールを用いた制約主導アプローチの実例 - ■開催日:2025年3月29日 ■講師:桂 良太郎 (株式会社Best Performance Laboratory 代表取締役) 制約主導アプローチ × メディシンボール 「制約主導アプローチ(Constraints-Led Approach)」では、“何を意識させるか”ではなく、“どのような状況に置くか”で動作を引き出すという考え方が重要視されます。 今回は、動作の制約として活用する3種類のメディシンボールに焦点を当て、ツールごとに異なる活用方法を、具体的なエクササイズとともに紹介いただきました。 ソフトメッドメディシンボール|特徴とエクササイズ例 軽量で片手でもしっかり握ることができる設計により、従来の大きなメディシンボールでは難しかった片手のスローイングやピッチングなどの回旋動作を安全かつ効果的なトレーニングができます。 この特性により、肩関節の外旋動作や片手操作を必要とする競技(野球、テニス、ハンドボールなど)におけるパフォーマンス向上と、傷害予防の双方に有効です。 Side Lying ER Toss / Upward...

Webinar Report|明日から使える!ツールを用いた制約主導アプローチの実例 ケトルベ...

今回は、先日開催したBest Performance Laboratory 様との無料コラボウェビナー第六弾の内容を前編後編の2回に分けてご紹介いたします。 トレーナー・セラピスト・医療従事者・学生など、幅広い層が参加した本ウェビナ ーでは、理論と実践の両面から深い学びを提供いただきました。 ■テーマ:スポーツパフォーマンス向上と傷害予防のためのコンディショニング -ツールを用いた制約主導アプローチの実例 - ■開催日:2025年3月29日 ■講師:桂 良太郎 (株式会社Best Performance Laboratory 代表取締役) 制約主導アプローチとは? ~理論的背景と実践的意義~ 制約主導アプローチの理論的背景として、「非線形運動学習理論」「エコロジカルアプローチ」「運動制御理論」などをご紹介いただきました。 中でも注目されたのは、ロシアの運動科学者ニコライ・ベルンシュタインが提唱した「繰り返しのない繰り返し(Repetition without repetition)」という考え方です。 これは、“同じ結果を得るためには、毎回違う動作が必要である”というパラドックスのような概念で、従来の「理想的な動きを繰り返して習得する」というアプローチに一石を投じるものでした。 「熟練者ほど動作のばらつきが大きい」という事実を、プロ野球投手や熟練の鍛冶職人の動作解析例を用いて解説いただきました。 こうした背景を踏まえ、制約主導アプローチでは「環境」「生体(身体)」「タスク(課題)」という3つの制約が相互に作用することで、最適な動作が自然と導き出されるように設計しなければなりません。 その中でも「ツール=道具」はタスク制約の一つとして、動作を“導く”強力な仕掛けとなります。 「何を意識させるか」ではなく、「どのような状況に置くか」によって動作を引き出す。 こうした指導の発想転換が、現在のスポーツやリハビリ、フィットネス指導に求められています。 ケトルベルを活用したエクササイズ“正しい動作”と“エラー動作”の比較 正しい動作とよくあるエラー動作の理解を深めるため、実際の動作動画を用いながらクイズ形式で解説いただきました。...

Webinar Report|明日から使える!ツールを用いた制約主導アプローチの実例 ケトルベ...

Webinar Report|ジム開業を目指す方必見!トレーニングコンセプトに基づいたジム設備...

日頃よりパフォームベタージャパンをご愛顧いただきましてありがとうございます。 今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 本ウェビナーでは、オンラインアカデミーのAZCARE ACADEMYやオンラインサロン PLAZ+を主宰し、パーソナルトレーニングジムNEXPORTでは代表として施設の運営を手掛ける近藤拓人さんに、運動施設における器具の選定方法や設備投資への考え方についてご講義いただきました。 ■テーマ:トレーニングコンセプトに基づいたジム設備の選定 ■開催日:2025年3月9日 ■講師:近藤 拓人 (AZCARE代表,NEXPORT 代表) 1. ジム設備の選定基準 (1)トレーニングコンセプトを実現できるか 設備の選定の前にまずは施設で提供するトレーニングコンセプトを決める必要があります。 コンセプトを決めた上で提供するサービスに合った機器を選ぶことが最も重要です。 24時間ジムやオンラインの運動指導では実現できないパーソナルジムならではの個別指導やオーダーメイドのプログラム、予約制によるコミットメント、高い技術力を活かせる設備を整える必要があります。 構想段階で理想のアプローチを実現するために、どの設備が必要か明確にすることをおすすめします。 (2)予算と経営効率 設備投資はジム運営において大きなコスト要因となるため、長期的な視点で考えることが重要です。 「初期投資をいかに安くするか」を重要視する考え方もありますが、長期的に考えるとコストが高くつくケースもあるのであまりおすすめしていません。 安価な設備は短期間で劣化しやすく、修理や買い替えのコストが発生しますが、高品質な機器はリセールバリューも高く、資産価値を維持しやすい傾向にあります。 メンテナンスコストも考慮し、故障時の対応や保証期間、サポート体制を事前に確認することが必要です。 (3)トレンド、成功事例、差別化 フィットネス業界で成功するためには、最新トレンドや競合を意識した独自の強みを持つことが重要とされていますが、個人的にはトレンドや競合他社との差別化よりも重要なことは顧客の目標が達成されるかだと考えています。 トレーニングコンプコンセプトを実現して、競合を気にしなくてもいいほどの良いサービスを提供することが何よりも重要です。 2. マシン選定の基準 (1)安全性・耐久性、サポート体制 マシンの安全性と耐久性は、トレーニング効果と顧客満足度を維持する上で極めて重要です。...

ウェビナーレポート|九鬼先生「Contextual Strength Training」

今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 本ウェビナーでは、AZCARE社が主宰する「Contextual Strength Training(CST)」の全体像とトレーニング例をご紹介いただきました。 ■テーマ:Contextual Strength Training ■開催日:2025年2月22日 ■講師:九鬼 靖太 (大阪経済大学 人間科学部 准教授) 1.CST(Contextual Strength Training)とは CSTとは、競技パフォーマンス向上を目的とした文脈的ストレングストレーニングであり、以下の3つの要素を統合したアプローチを指します。 1.特異的な負荷の提供 - 筋力トレーニングや競技動作の反復だけでは得られない負荷を与える。 2.運動学習の理論活用 - 競技動作のコアとなるアトラクターを学習し深化するための学習機会を提供する。 3.競技動作への転移 - 実際の競技場面で発揮される動作を意識したトレーニングを構築する。以上の内容を網羅的に学習するために、DMC(動的運動制御)、MLT(運動学習理論)、SSM(競技特異的動作)の3コースを認定しています。 2.筋トレや競技動作の反復だけで競技パフォーマンスが上がらない理由 「基礎的筋力トレーニング」と「競技動作の反復」の間にあるもの 一般的に、アスリートのトレーニングは「基礎的な筋力トレーニング」と「競技動作の反復」の2つに分けられます。 しかし、それらを行っても必ずしも競技パフォーマンスが向上するとは限りません。...

ウェビナーレポート|近藤 拓人さん「運動療法としてのピラティス」

今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。本講座では、身体の痛みや不調を取り除き、日常生活や競技パフォーマンスを向上するためのピラティス指導についてお話しいただきました。 機能解剖学、機能神経科学、感覚運動科学などを統合したアプローチにご興味がある方、またピラティスをスキルセットに加えたい運動指導者・治療家などの多くの方々にご参加いただきました。 ■テーマ:運動療法としてのピラティス ■開催日:2025年1月12日 ■講師:近藤 拓人 (AZCARE ACADEMY 代表 / NEXPORT 代表) 1.ピラティスが担う感覚運動科学での役割 感覚運動科学は、慢性的な不調の緩和から根本的な改善からパフォーマンス向上までの以下の5つのブロックで構成されています。 その中で、ピラティスは「Corrective(是正・修正)」において非常に重要な役割を果たします。 Corrective (是正・修正) このフェーズの目的は、身体の動きや使い方に問題がある部分を見直し、よりスムーズで効率的な動作へと導くことです。ピラティスを取り入れることで、脊椎の柔軟性や安定性を改善し、身体全体のバランスを整えることを目指します。 ピラティスの強みは、身体の感覚を丁寧に引き出しながら、動きの問題を根本から解消することができる点です。このアプローチにより、次のステップである筋力強化や運動制御をより効果的に行うことができます。 ピラティスをCorrectiveに活用する目的 ・筋肉のバランス調整(働きすぎの筋肉を抑制、使われていない筋肉を活性化) ・可動性(Mobility)と安定性(Stability)の向上 ・感覚の統合(Sensory Integration)と動作パターンの修正 2.ピラティスエクササイズについて ピラティスを運動療法として活用する際には、マットエクササイズ、マシンエクササイズ、そして徒手療法を組み合わせることが効果的です。それぞれに独自の良さがあるため、それらを理解し、クライアントの状態や目標に合わせて使い分けることが重要です。 ピラティスで重要なプログレッションとリグレッション ピラティスエクササイズでは、クライアントの能力や状態に応じてエクササイズの難易度を調整する「プログレッション(進行)」と「リグレッション(後退)」が重要な役割を果たします。 このうち、特にリグレッションは高度な技術を要し、専門知識を持つ指導者でなければ適切に対応することが難しいとされています。 プログレッションとは?...

ウェビナーレポート|近藤 拓人さん「運動療法としてのピラティス」

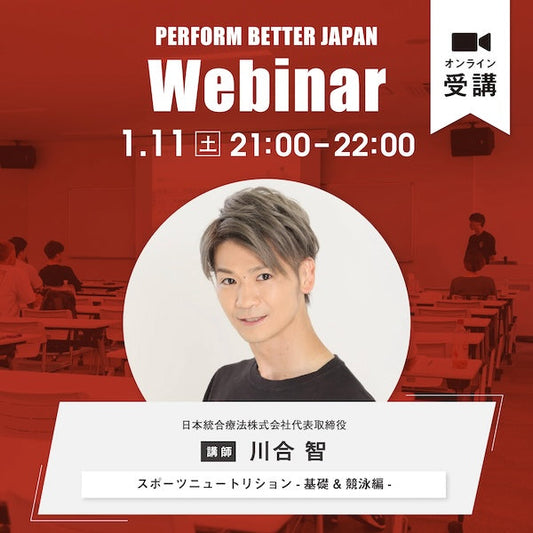

ウェビナーレポート|川合 智さん「スポーツニュートリション- 基礎 & 競泳編 -」

今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。前半はスポーツニュートリションの基礎と全てのスポーツに共通する栄養の基本について、後半は主に競泳にフォーカスを当てて具体的にお話しいただきました。 今回のウェビナーはトレーナーの皆さまだけでなく、競泳のコーチや選手、さらには保護者の方々にも多くご参加いただきました。 ■テーマ:スポーツニュートリション- 基礎 & 競泳編 -■開催日:2025年1月11日■講師:川合 智 (日本統合療法株式会社 代表取締役) アスリートの健康と栄養の基盤 アスリートにとって、健康は競技パフォーマンスを最大限に発揮するための基盤です。今回のセミナーでは、健康を支える「栄養療法」とその延長線上にある「スポーツニュートリション」について解説いただきました。 栄養状態の改善がもたらす効果 アスリートの中には健康状態に問題を抱えながら競技を続けているケースが多いことが指摘されました。適切な栄養療法を行うことで、日常生活の質や競技パフォーマンスを取り戻せる可能性がああります。 押さえておきたい栄養不足の2つのポイント 鉄欠乏(貧血) 鉄欠乏はアスリートの健康における大きな課題です。特に女性アスリートは注意が必要で、ヘモグロビンやフェリチンの数値を定期的に測定することが推奨されます。 具体例として、東京オリンピック金メダリストの大橋悠依選手が大学時代に貧血を診断され、パフォーマンス低下を経験したエピソードが紹介されました。このように鉄欠乏が競技力に与える影響は少なくありません。 糖質不足 糖質は筋収縮のエネルギー源や血糖値を維持するために不可欠です。しかし、特に競泳選手には糖質不足に陥っているケースが多く見られます。糖質が不足するとエネルギー供給が間に合わず、集中力の低下や筋力発揮の不足を引き起こす可能性があります。 栄養の役割 栄養そのものが直接的に競技能力を向上させるわけではありません。しかし、適切な栄養管理によって健康を維持し、本来のパフォーマンスを発揮できる土台を作ることが可能です。 アスリートに栄養アドバイスを行う際には、鉄欠乏や糖質不足を見逃さず、継続的なモニタリングと対応が重要です。特に定期的に血液検査を行い、数値に基づく指導を徹底することが求められます。 アスリートのエネルギー摂取量について 1日あたりのエネルギー必要量 成人が必要とするエネルギー量は、厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」に基づいて定められています。一般的な目安として、1日あたりのエネルギー必要量は以下の通りです。 男性アスリート: 2,900〜3,150 kcal 女性アスリート:...

ウェビナーレポート|FMS JAPAN「スポーツ現場でのFMS/SFMAの応用」

今回は、先日開催したFMS JAPAN様とのコラボウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。現役のチームスポーツのトレーナー、コーチをお招きして、現場でどのようにFMSを活用してチーム内の連携を図っているかなどを具体的にお話しいただきました。 ■テーマ:スポーツ現場でのFMS/SFMAの応用 -FMS/SFMAイントロ&若手セラピスト・トレーナーへのアドバイス - ■開催日:2024年12月1日 ■講師 ・中山 直人 (ヴィッセル神戸アスレティックトレーナー・鍼灸按摩マッサージ指圧師/JSPO-AT) ・中村 有希 (ガンバ大阪フィジオセラピスト・PT) ・上松 大輔 (FMS JAPAN) そもそもFMS/SFMAとは? 1990年代半ばからリハビリテーションやトレーニングにおける「動作の重要性」に着目して開発が進められてきた理論で、その基盤となる原理・原則は、身体部位の相互依存性、運動制御・学習、神経発育や発達に基づく動作評価にあります。 また、医療モデルからフィットネスやトレーニングモデルまで幅広く対応できる点が大きな特徴です。 現在、FMSとSFMAは世界40か国、16言語で展開されており、これまでに約10万人が資格を取得。アメリカでは、米軍や4大スポーツリーグとパートナーシップを結んでいるほか、消防や警察、一般企業など多様な分野で活用されています。 FMS/SFMAについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。https://www.functional-inc.co.jp/fms-japan/about-fms-sfma/ 中山 直人さんの活用方法 ヴィッセル神戸のアスレティックトレーナーを務める中山さんは、2015年にアメリカのトレーニング施設「EXOS」の日本人向けメンターシッププログラムに参加。そこで、EXOSがFMS(Functional Movement Screen)を包括的な選手評価システムに組み込んでいることを知り、ムーブメント(動作)の改善の重要性を学ばれました。以来、サッカーの分野で「ムーブメント」を軸に、メディカル・コンディショニング担当として活動を続けています。 中山さんには、これまでに携わった異なる環境の3つのチームでのFMS/SFMA(Selective Functional Movement...

ウェビナーレポート|FMS JAPAN「スポーツ現場でのFMS/SFMAの応用」

ウェビナーレポート|近藤 拓人さん「感覚運動科学の基礎」

今回は、先日開催した無料ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。本講座では、感覚運動科学の基礎から実践的な応用までを丁寧に解説し、現場で役立つ知識やスキルについて具体的にお話しいただきました。感覚運動科学を初めて学ぶ、以下のような目標を持つ方々に多くご参加いただきました。「痛みや不調改善ができる運動指導者を目指したい」 「アスリートのパフォーマンス向上に貢献したい」 「現場指導をアップデートしたい」 ■テーマ:感覚運動科学の基礎 ■開催日:2024年12月15日 ■講師:近藤 拓人 (AZCARE ACADEMY 代表 / NEXPORT 代表) 1.感覚運動科学5つのブロックの役割について 感覚運動科学は、クライアントの慢性的な不調やパフォーマンス低下を改善し、根本的な向上を目指す5つのブロックで構成されています。 (1)Treatment (準備のブロック) セッションの最初に行うステップです。 「治療」という意味を持ちますが、ここでは本来の治療ではなく、セッションをスムーズに進めるための準備に重点を置いています。 目的: 痛み、不安、恐怖、可動制限などを軽減し、後続のトレーニングに集中できる状態を作る 方法: 徒手療法や物理療法(電気治療や圧迫など)を短時間で最小限に実施 このブロックで整えた基盤の上に、次からの本格的なアプローチが続きます。 (2)Corrective (是正・修正) 身体のバランスや動きに不具合がある場合、それを是正・修正します。 主な内容: ・筋肉のバランス調整(働きすぎの筋肉を抑制、使われていない筋肉を活性化) ・可動性(Mobility)と安定性(Stability)の向上...

ウェビナーレポート|近藤 拓人さん「感覚運動科学の基礎」

サミットレポート(3/3)|PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024

10月18日(金)〜20日(日)に開催した「PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024」の内容の一部を全3回に分けてご紹介させていただきます。 本日は最終日の講義の模様を一部ご紹介させていただきます。 テーマ:Movement Variability - “動作多様性”の重要性と訓練法 講師:近藤 拓人 (AZCARE代表,NEXPORT代表) 近藤さんは、日米のスポーツチーム、クリニック、フィットネス施設での豊富な経験を基に、現在はAZCARE ACADEMY代表およびパーソナルトレーニング施設NEXPORT代表として、現場指導と教育活動に従事されています。本講義では、「Movement Variability - “動作多様性”の重要性と訓練法」をテーマにお話しいただきました。講義の前編では、動作多様性の重要性を支える科学的根拠を掘り下げて、後編では日常生活や競技動作とトレーニング施設での運動の間に生じる“差”(Bridging the Gap)を埋めるためには動作多様性が不可欠であること、さらに「マクロな多様性」と「ミクロな多様性」という視点から、多様性を向上させる具体的なアプローチをエクササイズの実例を交えご紹介いただきました。競技力向上や身体の柔軟な適応を促すための動作多様性の理解を深める講義となりました。 テーマ:Postural Restoration の観点から実践するローディングとアンローデイング 講師:石井 健太郎さん (PRI Japan 合同会社 代表 ) 石井さんは、男子サッカーアメリカ代表のアスレティックトレーナーとして活動する一方で、日本ではClinical...

サミットレポート(3/3)|PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024

サミットレポート(2/3)|PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024

10月18日(金)〜20日(日)に開催した「PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024」の内容の一部を全3回に分けてご紹介させていただきます。 初日の講義の模様を一部ご紹介させていただきます。 テーマ:未病を予防する抗炎症食(前半)/ 睡眠栄養学(後半) 講師:川合 智さん (日本統合療法株式会社代表取締役) 川合さんは、運動療法と栄養療法を基盤とする「統合療法」によって慢性不調を改善に取り組む一方、アスリートへの栄養アドバイスも行なっています。本講義では「未病を予防する抗炎症食」と「睡眠栄養学」をテーマにお話しいただきました。講義では、睡眠不足が身体に及ぼす影響を解説し、睡眠の質を向上させるための食事アプローチについて具体例を交えて紹介いただきました。また、トレーナーが身体の不調を解剖学的観点から捉えがちな中で、栄養や睡眠の観点からアプローチする重要性についても解説されました。 栄養・睡眠の視点を取り入れることで不調を改善する具体的な方法が盛り込まれた内容であり、受講者の関心を大いに引きつけた講義となりました。 テーマ:パーソナル、スポーツチーム、行政、企業でも活用できるパッケージプログラムCELについて 講師:荒井 秀幸さん (株式会社R-body General Manager ) 荒井さんは、コンディショニングを提供するスポーツ運動療法施設「株式会社R-body」のGeneral Managerとして、トップアスリートや一般の方に向けたコンディショニングトレーニング指導を行っています。本講義では、「パーソナル、スポーツチーム、行政、企業でも活用できるパッケージプログラムCELについて」をテーマにお話しいただきました。講義では、R-bodyが構築したCELというシステムの中で用いられる腰痛改善プログラムについて、基礎知識からそれを応用したエクササイズに至るまで、具体例を交えて詳しく解説してくださいました。このプログラムは、身体に関する知識をお持ちでない方でも実践可能であり、スポーツチームから行政、一般企業など幅広い分野で活用されており、7割の方が腰痛改善を実現したという実績もございます。さらに、プログラムに用いられるトレーニング理論についても詳しく解説いただき、運動指導を行う上で重要な知識を深めることができる非常に有意義な講義となりました。 テーマ:スポーツパフォーマンス向上と傷害予防のためのConstraints-Led Approachの理論と実践 講師:桂 良太郎さん (株式会社Best Performance Laboratory代表) 桂さんは、東京南青山にあるパフォーマンス施設「Best Performance...

サミットレポート(2/3)|PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024

サミットレポート(1/3)|前日カンファレンス(2024)

10月18日(金)〜20日(日)に開催した「PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT 2024」の内容の一部を全3回に分けてご紹介させていただきます。 本日は前日カンファレンスついてご紹介します。 今年は、サミット本体にもご登壇いただいた桂良太郎さん、近藤拓人さんの両名にご自身が主宰するアカデミーの新講座のイントロダクションをご講義いただきました。 テーマ:BPA-CFTイントロダクションコース ボディメイクを効果的に行うためのコンディショニングの理論と実践 - ボディメイクトレーニングに必要な機能改善と動作の秘訣 - 講師:桂 良太郎さん (株式会社 Best Performance Laboratory 代表取締役) 講義概要 今回の講義は、ボディメイク指導に特化したパーソナルトレーナーのために新たに開発された、以下2つのプログラムのイントロダクションの位置付けとなります。 1.現地プログラム:Mentorship Education Program - Fitness Course - メンターシップエデュケーションプログラム - フィットネスコース -2.完全オンラインのeラーニングコンテンツ:BPA-CFT(Certified...

サミットレポート(1/3)|前日カンファレンス(2024)

【FMSテストとは?】理論やメリット、必要な器具をご紹介

日々新たなトレーニング理論が増えていく中で、インプットした内容を日常のクライアント指導にどう活かせばよいか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。本コラムでは、さまざまな概念やトレーニング理論とそれを現場で活用するために必要な器具や具体的なエクササイズを動画付きでご紹介します。今回は日本でも10年近くにわたりセミナーが展開されている「FMS (Functional Movement Screen) 」をテーマにご紹介します。 FMSとは? FMS(Functional Movement Screen)は、疼痛のないクライアントを対象に、発育発達の原理原則に基づいて、日常生活や労働、スポーツの動作で使用される7つの機能的動作を包括的にスクリーニング・評価するためのシステムです。アメリカのFunctional Movement Systems社が開発したもので、スクワット、ランジ、回旋動作などの7種類の動作を通じて、動作における制限やリスクを見つけ出し、統一された評価基準に基づきスコアリングを行います。このスコアを共通認識することでクライアントやトレーナー、メディカルスタッフなどの関係者と短期的・長期的なトレーニングプランを設定しやすくし、円滑なコミュニケーションを可能にします。FMSは1997年に公表され、NFLや米軍の訓練で傷害予防に大きな効果を上げたことで注目を集め、2004年から世界各国でセミナーが行われています。現在、世界40カ国、16言語で使用され、認定資格者は70,000人にのぼります。その後、スポーツの現場だけでなく、コロラド州の消防局やカリフォルニア州の電力会社での健康経営や労災予防の効果が評価されるなど注目を集めました。2024年現在、MLB、NBA、NFL、NHLなどのドラフトコンバインにも採用。欧州のプロサッカークラブや各国代表チーム、医療機関、企業など幅広い分野で成果を上げています。 FMSについてこちらの動画もご覧ください。https://youtu.be/y77l_zKs5P8?si=-Pk9eeVgMUa_xMCd FMSの7つのテスト これらのテストを通して可動域、バランス、動作の制限からクライアントの現在地を知り、障害の予防から改善エクササイズ、パフォーマンス向上に向けたトレーニングプログラムの策定に役立てます。 1.ディープスクワット2.ハードルステップ3.インラインランジ4.ショルダーモビリティ5.アクティブ・ストレート・レッグレイズ6.トランクスタビリティプッシュアップ7.ロータリースタビリティ FMSを活用する主なメリット 1.ジムで初めてトレーニングをするクライアントの現状把握が容易に ジムで初めてトレーニングをする方の身体の状態のチェックとしてFMSの7つのテストが役立ちます。身体の状態を見極めてトレーニングの効果を最大化するには、目標に向かってトレーニングを始める前にまずはクライアントの身体がどういう状態なのかを正確に把握することが大切です。 2.リハビリテーション後半での評価のひとつに 患部のリハビリテーションが終わりに近づき、患者様に運動を再開・開始いただく際の評価の一つにご活用いただけます。痛みの結果、患部以外の部位へ機能が低下したかを評価することができます。 3.トレーナー間でのクライアント評価軸の統一 評価をトレーナーの主観ではなく、FMSテストに基づくことで個々のトレーナーによる評価の差が生まれにくくなります。また、統一されたテストで評価することでトレーナー間、またはチームスポーツであればメディカル部門や監督コーチとの連携もスムーズになり情報の乖離を防ぐことにも繋がります。 使用器具 FMSテストやセミナーで学ぶコレクティブエクササイズを実施するにあたり、必要不可欠な器具をご紹介します。 1.FMSテストキット 7つのテストを実施する上で必要不可欠なキットです。これ一台でFMSの全てのテストが実施可能です。 2.グレイクックバンド グレイクックバンドはFMS社が自社の推奨するエクササイズを実施するためにデザインし、創業者の一人「グレイクック」の名前がついたエクササイズバンドです。これ1本で幅広く身体の動作機能改善に役立てることができます。 チョップ、リフト、プレス、ASLRエクササイズなど、さまざまなエクササイズに使えるオールマイティなバンドです。 3.ケトルベル...

【FMSテストとは?】理論やメリット、必要な器具をご紹介

ウェビナーレポート|近藤拓人さん(PBJサミット事前ウェビナー)

日頃よりパフォームベタージャパンをご愛顧いただきましてありがとうございます。 今回は、パフォームベタージャパンサミット2024の事前ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 ■開催日:2024年8月8日■講師:近藤 拓人 (AZCARE ACADEMY / NEXPORT)■テーマ:LMS for Athletic Rehabilitation - LMSをアスリートのリハビリに活用する方法- LMSとは さまざまな障害物を用意して超えたり利用したりして、A地点からB地点まで移動するトレーニングです。 パルクールに馴染みがある方はイメージがつきやすいかと思います。 Locomotor:移動器 Movement:動作 Skill:スキル 目標指向型運動を通じて認知機能・身体機能・自己効力感を再獲得するプログラムです。 立つ、起きる、回る、組む、渡るのようなさまざまな動作を活用して移動をしますが、この移動機能を鍛えることで前述の移動器・動作・スキルも鍛えることができます。 一般の方の身体作りやアスリートのパフォーマンス向上にも効果的に活用できますが、特に子供の発育時に良いアプローチ方法になりますのでおすすめです。 目標指向型運動 プログラムの流れ 苦手な動き、動かしづらい関節、弱い筋肉を鍛えることからスタートします。 ピラティスエクササイズは狙った機能を鍛えやすくプログラムの初期で活用することが多いです。 次に強度の高いエクササイズをして筋機能を向上させるステータスに移行します。 これにより筋力がついたり、パワーが向上します。 これで終わらせてしまうケースが多いのですがこれでは不十分です。 認識→計画→実行→フィードバック→調整の流れが必要になる運動を取り入れることが重要です。...

ウェビナーレポート|近藤拓人さん(PBJサミット事前ウェビナー)

開催レポート|8月1日ウェビナー(講師:庄村 康平)

今回は、パフォームベタージャパンサミット2024の事前ウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 ■開催日:2024年8月1日■講師:庄村 康平 (ネクストベース・アスリートラボ)■テーマ:パワー発揮を高めるための段階かつ個別的なトレーニング戦略 1.パワーとは何か 「力」と「パワー」は別物 力とパワーは混同して考えられることがありますが、厳密には全く異なるものです。 定義と違いは以下の通りです。 ・筋力(Muscular Force):筋によって発揮された力 ・筋力(Muscular Strength):筋力(Muscular Force)によって外的な物体や抵抗に対して行使された力 ・筋パワー(Muscular Power):筋力(Muscuar Strength)によって外的な物体や抵抗に対して1秒間にできる仕事量(力×変位) 力学的パワーとは「1秒間にできる仕事量(=仕事率)」を指し、スポーツ現場では、 「パワー(W)=力(N)×速度(m/s)」だとよく耳にすることがあるかと思います。 よく混同される事例として、アイソメトリックがあります。 このように関節角度の動きがない、もしくは速度がない場合には、パワーはどれだけ力を発揮したとしても0になります。 そのため大前提として、力とパワーは分けて考える必要があります。 パワーを解釈する時の注意点 「地面に対して発揮されたパワー」は「筋によって発揮された生理学的なパワー」と同じではありません。 筋がパワーを発揮し、それがさまざまなものを介し地面に加えられているので、地面に対して発揮されたパワーは筋パワーとはイコールではないので注意しましょう。 身体のどこの部位が大きなパワーを発揮しているのか? 例えば、下肢の爆発的な筋力が重要な競技スポーツを行う男性のエリートアスリートを対象とした研究では、高いジャンプをするには股関節のパワー発揮が重要であるという結果が出ています。 そのため股関節の伸展筋力を鍛えるというのが昨今アスリートのトレーニングで重要視されてきています。 パワーの向上はパワートレーニングだけでは不十分 パワーを高めるにはパワートレーニングをやろうとする方もいると思いますが、パワーの変数の力(N)と速度(m/s)関係の全域において向上させるためにはパワートレーニングだけ行えば良いわけではないというのが研究結果からも出ています。 高負荷・低速度のストレングストレーニング、...

開催レポート|8月1日ウェビナー(講師:庄村 康平)

開催レポート|encounter コラボウェビナー(講師:根城 祐介)

今回は、encounter様とのコラボウェビナーの内容の一部をご紹介いたします。 ■開催日:2024年7月24日■講師:根城 祐介 (Active-Aid Program)■テーマ:腰椎骨盤帯の安定性を向上する -歩行・ジョギングに繋げる運動療法- 床反力の捉え方 「床反力」とは、垂直方向のベクトルで10kgの力で床を押したとした場合、10kgの力で押し返してくる働きのことを指します。この床反力には考慮すべきポイントが3つあります。 1.ベクトル ベクトルは体勢や床を蹴る方向などによって変わってきます。 日常生活の中で、さまざまな姿勢を維持したり、さまざまな体勢になったりしますが、その際に力のベクトルを考慮しないと、正しい運動療法を提供することができなくなります。 2.力の伝達 床反力を受け取ったら、次は歩行やジョギングなど移動する力に変えなければなりません。 力の連動性を高めることができない限り正しく移動することができない、不効率な移動方法になってしまいます。各関節の動き、姿勢などから判断していく必要性があります。 3.重力 非常に重要な環境要因で、地球上に生活する限り重力を受け取るということが必ず発生します。動作の中で重力を認知し適用するように筋肉を収縮し姿勢を保持しなければなりません。 重力に拮抗するために ハムストリングスを例に挙げて解説すると、腰椎骨盤帯が不安定になっていた場合、骨盤帯が前方にローテーションし、坐骨結節は斜め後方を向きます。 つまりハムストリングスの起始部が斜め後方を向き、ハムストリングスの働きやすい位置覚を失ってしまうことになります。 だからこそアライメントを重要視し重力に拮抗しながらハムストリングスが使えるようにならないといけません。 そのほか、大内転筋・臀筋郡にも同様のことが言えますが、重要なのはこれらの筋肉を単純に動かすだけではなく、能動的に制御しながら認知機能が備わっている状態です。 CKC&OKCで必要な考え方 CKCの動作 上行性、下行性の力を1つ前の動画で挙げた筋群によって制御できると、胸郭も柔軟に使うことができ、ビームの上をバランスをとって歩くことができます。 「床反力を伝達させる」ことや「連動性を認知」していないと難しい動作です。 OKCの動作 座位や立位姿勢でおこなう運動動作は重力は真下にかかるので脊柱内圧が高まりやすいです。 OKCの動作は地面に足がついていない状態なので脊柱重力圧を軽減させる効果があります。 そのため腰痛患者にはおすすめの運動動作になります。また、支持基底面も拡大させることができる体勢です。 エクササイズ...

開催レポート|encounter コラボウェビナー(講師:根城 祐介)

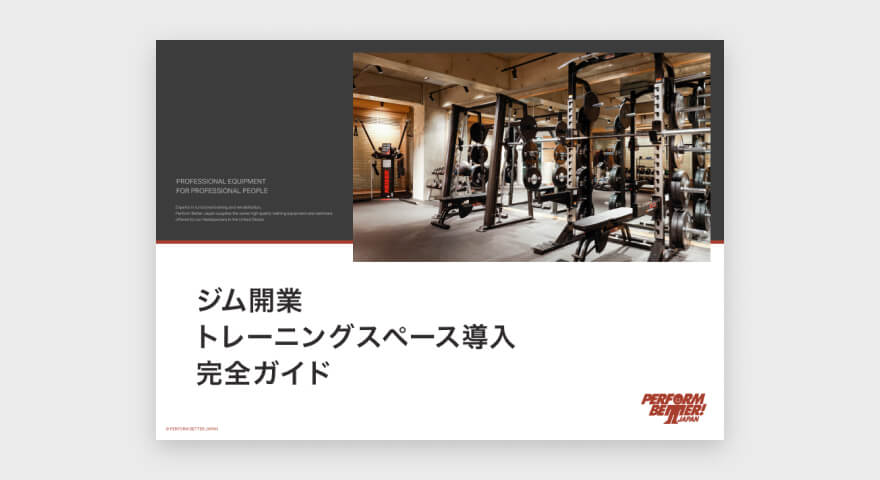

ジム開業・改装などを

検討中の方へ

施設見学・一括お見積もりを承っております

導入器具に関するご相談はもちろん、物件選びや施設レイアウト、床材の選び方などの初期段階からご相談いただけます。時期未定、構想段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

詳しく見る

無料のお役立ち資料を配布しております

物件選びや床材の選び方、施設レイアウト、器具の選定などで押さえておきたいポイントをまとめた全30ページの資料です。ジムの開業や、トレーニングルームのリニューアルを検討している方にもお役立ていただけます。

PDFをダウンロードする