COLUMN

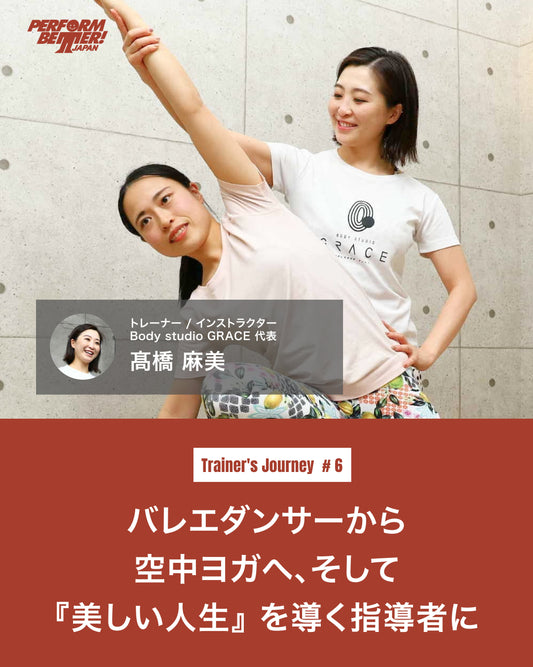

バレエダンサーから空中ヨガへ、そして『美しい人生』を導く指導者に(髙橋 麻美さん)

Trainer's Journeyと題し、スタートしたシリーズ企画。この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、ご自身の指導で大切にしていることや、そのように考えるようになったきっかけ、今後挑戦したいことなどを深掘りしていきます。 第6弾は、宮城県仙台市でBody studio GRACEを経営されている 髙橋 麻美(たかはし あさみ) さんにお話をお伺いしました。 バレエダンサーから空中ヨガへの転身 ーこれまでの経歴について教えてください。 髙橋:5歳からクラシックバレエー筋で、高校卒業後はアメリカに渡り、プロのバレエ団の研修生のような形でダンサーとして活動し、プロとしての最後はミュージカル『オペラ座の怪人』パリ公演のダンサーキャストに入ったのですが、リハーサル中に劇場が火事になり、公演が中止になって帰国を余儀なくされました。 帰国後もしばらくはダンサーとしての活動をなんとなく続けたものの、本当に自分がやりたいことは何かと考えて、一度バレエから離れた時期があります。 その間に体重が10kgほど増えてしまい、気持ちも落ち込んでいました。そんなときに新しく挑戦したのが空中ヨガで、体験してみたら身体の中に空間ができていき、スッキリした感覚が純粋に面白く、その流れでインストラクターを始めました。 「身体と心が変わる」体験をきっかけに、本格的に運動指導の道へ ー空中ヨガだけでなく、現在は幅広い運動指導を提供されていますが、このスタイルに変わったきっかけは何だったんですか? 髙橋:きっかけは“自分の身体と心が変わった体験”です。長年悩んでいた膝や腰の不調が、あるトレーナーの指導で改善し、身体が変わると心まで元気になるのを実感しました。 「私にもまだ可能性がある!」と感じられたことが大きかったですね。この感覚や悩みの解決を知らない人の助けになれたらいいなと思い、そのトレーナーの方に「運動指導者として何から学べばいいですか」と相談して、山本邦子さんのA-Yogaの養成を紹介していただいたのが転機で、この道を極めよう、もっと勉強しようと思えたことが本格的に運動指導者を目指す大きなきっかけになりました。 その後、2020年6月に以前から勤めていた空中ヨガのスタジオを事業譲渡という形で受け継ぎ、代表になりました。7人制のグループレッスンのスタジオだったのですが、コロナ禍だったので人の密集を避ける必要もあり、パーソナルトレーニング事業も始めました。 はじめはトレーナーとしての知識がほとんどなく、スタジオレッスン以外のパーソナルトレーニングに関しては採用したトレーナーに任せるしかない状況でしたが、「任せ切りではいけない」と痛感して自ら徹底的に学び直し、私自身もパーソナルトレーニングの指導を本格的にスタートしました。 「美しい人生」を体現する指導 ー現在のお仕事、トレーニング指導で特に大事にしていることを教えてください 髙橋:Body studio GRACE北仙台では、グループレッスン(約10種)とパーソナルトレーニングの両方を提供しています。20〜70代の女性が中心で、姿勢改善やボディメイク、機能向上、バレエダンサーのメンテナンスなど、それぞれの目的に合わせた指導を行っています。 私自身、バレエ一筋の人生から新しい運動に挑戦したことで、知らなかった自分に出会うことができました。その経験から、運動に挑戦することで身体や心に新しい反応が生まれ、最適な動作や美しい振る舞いを身につけることで、身体も思考も柔軟に、美しく変わっていくと信じています。 会社として大切にしているのは、「新しい挑戦を続けることが、美しい人生を歩むことにつながる」という考え方です。 特に女性は、空気を読んで本当に言いたいことを飲み込んでしまったり、一歩踏み出せない場面が多いと感じます。だからこそ、GRACEは安心して新しい挑戦に取り組める場所であり、“自分らしく輝ける場所”でありたいと考えています。そして、小さな挑戦や選択の積み重ねが、自分らしい生き方をつくり、人生をより美しくしていくと信じています。 GRACEには大きく二つの指導形式があり、ひとつはグループレッスンです。A-Yogaの学びをベースに、ポーズそのものよりも“動き出す前の体と心の状態”にも目を向けます。 A-Yogaの学びをベースに、「動きを通して感覚を育てることが、健康やパフォーマンス、そして人生の質の向上につながる」という概念の中でも特に印象的なのが、人は予測によって動かされる存在であり、「予測 →...

バレエダンサーから空中ヨガへ、そして『美しい人生』を導く指導者に(髙橋 麻美さん)

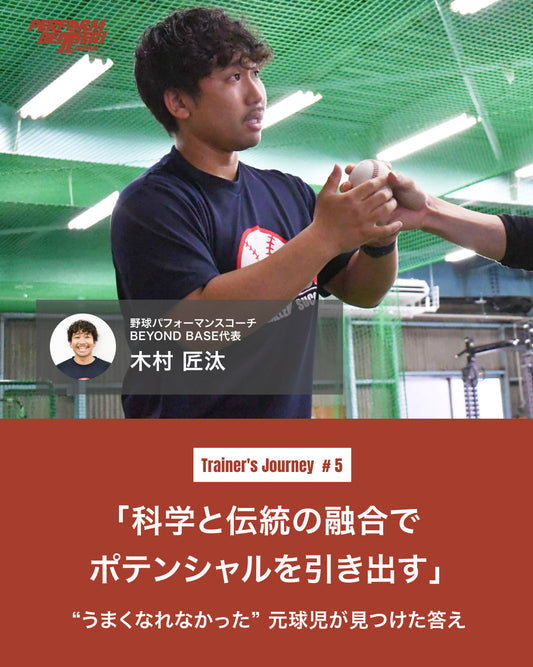

科学と伝統の融合でポテンシャルを引き出す~“うまくなれなかった”元球児が見つけた答え~(木村 ...

トレーニングと野球の技術指導のハイブリッド型パフォーマンスコーチ 木村匠汰さん Trainer's Journeyと題し、スタートしたシリーズ企画。この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、それぞれが大切にしている指導の理念や、その考えに至った背景、今後の挑戦について深掘りしていきます。第5弾は、大阪市住之江区に野球特化型トレーニング施設「BEYOND BASE」を開業し、技術指導とトレーニング指導の両面から野球選手をサポートする木村匠汰さんにお話を伺いました。 指導者志望から野球パフォーマンスコーチへの道 ーまずはこれまでのご経歴と、木村さんがパフォーマンスコーチ(トレーナー)を志したきっかけについて教えてください。 私は小学生の頃から野球をしていて小中学校の頃は北海道の地元のチームでそれなりにプレーにも自信があったのですが、強豪校に進んで高校3年生の時にメンバーから外れてしまったことをキッカケに野球の指導者になりたいと考え、将来は高校野球の監督を目指して教員の道に進もうと思っていました。実際に教員免許を取得するために大学に進学し、野球部に入るつもりはなかったのですが、入学後に入部することになり、2年生の秋からはキャプテンになったり4年の春までプレーしました。プレーしていく中で「選手を指導するには身体の仕組みやトレーニングの専門知識も必要だ」と感じ始めて、大学3年生のときに日本トレーニング指導者協会(JATI)の資格を勉強して取得しました。その学びを通じて、「自分が本当にやりたいことはトレーナーだ」と気づき、指導者(教員)の道ではなくトレーナーを志しました。大学4年の春に野球部を引退してからは、本格的にトレーナーとしての勉強を開始。縁あって北海道の札幌国際大学で実績のあるストレングス&コンディショニングコーチの方の元で現場指導しながら学ばせてもらい、その頃にNSCA認定のストレングス&コンディショニングスペシャリスト(CSCS)の資格も取得して本格的にトレーナーの道に進んで行きました。その後、お世話になったストレングス&コンディショニングコーチからの紹介もあり就職先として選んだのが大阪・堺市にある阪堺病院のトレーニングジムです。リハビリ施設に併設されたトレーニングジムで、野球の指導に力を入れていたこともあり、「ぜひここで学びたい」と新卒で飛び込みました。最初は正社員ではなく嘱託のような形からスタートしたのですが、熱意が伝わり正式に雇用していただくことになりました。阪堺病院SCAでは4年間勤務し、クライアントは小学生から社会人までの野球選手が半分ぐらいでそれ以外はリハビリを終えた一般の方や80〜90代の高齢の方など、本当に幅広い年代・目的の方々を指導させてもらいました。正直、最初の1〜2年は知らない分野だらけで苦労しましたが、理学療法士やドクターと連携してリハビリ後のトレーニングに関わるなど貴重な経験を積み、そのおかげで視野の広い指導ができるようになったと感じています。そして野球選手へのサポートにもっと専念したいという思いが強まり、4年勤めた後の26歳の時に職場を退職して筑波大学大学院に進学しました。大学院では野球の動作やトレーニングについて研究しつつ、並行して野球チームの指導現場にも関わりました。大学院修了後、大阪へ戻り、現在は自身の施設「BEYOND BASE」でプロ野球選手から小中学生まで幅広い野球選手の指導にあたっています。 科学と伝統を融合する独自の野球指導哲学 ー木村さんは現在、ご自身の施設でトレーニング指導と野球の技術指導の両方を行っているとのことですが、普段の指導ではどのようなアプローチや哲学を大事にされていますか? 施設ではMLBやNPBのトップ選手から小中学生も含めた野球選手のトレーニングから投げる、打つなどの野球の技術指導もしています。チームに帯同する時は試合中にベンチに入って選手交代や戦術に関わることがありますし、選手の身体データをとって特徴を活かすようなアドバイスをしたりスカウティングのようなことをすることもしています。指導をする際の大前提は「野球選手のパフォーマンスを向上させる」ことで、BEYOND BASEはそのために作った施設です。パフォーマンスを向上させるために必要なことを組み立てて提供しています。具体的には、まずストレッチやコレクティブエクササイズなどで身体機能の改善していきます。そして次に筋力・パワーを高めるためのウエイトトレーニング。さらにはオランダの運動学者フラン・ボッシュの理論を参考に、野球のプレーのパフォーマンスに転移する運動学習の要素も取り入れています。これらを組み合わせて多角的にアプローチすることで、野球のパフォーマンス向上と怪我の予防につなげていくことを心がけています。ただ、最新の科学に基づくトレーニング理論ばかりを押し付ければ良いわけではありません。野球界には昔からの指導法や大事にされてきた文化もありますし、現場の監督・コーチが従来の考え方を持っていることも多いです。私自身、高校野球で伝統的な指導も受けてきましたし、それらを完全に否定するつもりはありません。特に野球は特殊な面があって自分のパフォーマンスが最大限に発揮できたからといって必ずしも競技結果が良くなるわけではありませんし、実際に結果を出している選手の全員が科学的なトレーニングに取り組んでいるわけでもないです。なので関わる選手には科学的根拠に基づくトレーニングの意義や考え方のベースとして「こういうものだ」という最新のことを教育しつつ、従来の指導ともうまく折り合いをつけられるよう助言しています。 最新の知見と伝統的なトレーニングの融合 ーご自身も学生時代に選手に経験したことと、トレーナーとして最新のエビデンスを取り入れていく中で葛藤や切り替わっていくきっかけはありましたか? 正直、トレーナーとして学び始めた頃は効率的な動きや代償動作がこうだって指導に取り入れても、逆にパフォーマンスが上がっているかわかりませんでした。病院勤務の3年目ぐらいから動作パターンや脳や神経などのもっとベースの部分も学び始めたら、全部の正解はわからない中でもある程度の方向性というか、形が見えてきました。その時点の結論としては結局、伝統的なトレーニングだったり自分自身が学生時代に言われてたことも大事だってことです。その辺でアプローチもハイブリッドになってきた感じです。私の感覚としても正直「エビデンスはこうだ」「こういうのが正しい」とこだわってやっていた方が、うまくいかなかった感じはしています。今ではポテンシャルは高いけど野球につながっていない選手への指導が1番得意だという自負があります。私自身もベンチプレスやスクワットの重量が上がるだけでは野球のパフォーマンスは向上しなかったですし、野球の練習をいっぱいしても上手くなれなかったのでその悩みを解決できる指導者になりたいなという思いはずっとあります。 技術コーチと信頼を築く対話力 ー技術コーチや選手とのコミュニケーションで意識していることはありますか?また、どのようにして現場から信頼されるようになっていったのでしょうか? 技術コーチの方と話すときにまず意識しているのは、「相手が何を大事にしていて、どんな考えで技術指導をしているのか」をちゃんと聞くことです。最初に直接お会いした時は必ずその方の考え方やスタンスを伺って、「これは言ってもよさそう」「これは控えた方がいいな」といった情報を自分の中で一度整理します。その上で、「今、チームとして改善したいことって何かありますか?」と先に聞くようにしています。そうすると、「あの選手がこういう状態で」とか「このバッティングが気になるんだよね」といった話が出てくるので、そこから少しずつ「だったらこういうアプローチもあるかもしれませんね」と、対話を通じて自然にこちらの提案を入れていくようにしてるんです。いきなり「これが正解です」みたいな言い方をするとやっぱり壁ができてしまうので、あくまで“対話ベース”で進めていくことが重要だと感じています。これは特に、新しく関わるチームや初対面の指導者の方と接する際には、すごく気をつけているところです。自分が大学院で得た知識や理論をベースにしたとしても、いきなり科学やエビデンスを押し付けてしまうと、技術系のコーチから警戒されてしまう場面は正直まだまだ多いので。実際、うまく対話にならないケースもあります。でもそういうときに、「それは僕に任せてもらって大丈夫です」と現場で信頼を得て任せてもらえるような立場になれることが、トレーナーとしての目標でもあります。また、選手との関係でも同じで、自分の考えを押しつけず、選手がどう感じているかをよく聞いて、そこに自分の知識や提案をうまく“重ねる”ようなコミュニケーションを心がけています。現場で「信頼されるパフォーマンスコーチ」になるには、知識や技術と同じぐらい、コミュニケーション能力が求められるなと実感しています。 野球界からも認められ始めたきっかけ ー何か具体的に認められ始めたことを実感したきっかけはありますか? 信頼を得てたと実感した一つ目の転機は、大学を卒業した1年目から国立の和歌山大学野球部に関わっていて、数年かけてチームが安定的に結果を出して今では優勝して全国大会に出るようなチームになっています。必ずしも高校野球で活躍した選手ばかりではないメンバーのパフォーマンスが上がり、チームとしての結果も出ていく過程で、「木村が関わってチームが強くなった」と野球界の中で徐々に認知されていったんです。そこから少しずつ、自分のトレーニングや考え方が周囲に認められるようになっていったという実感は初めてありましたね。その後、大学院に入ってから筑波大学の野球部にも指導させてもらう機会があって、その時にレギュラーではない選手がレギュラーになり、首位打者を獲り、最終的には日本代表合宿に呼ばれるようになりました。その頃に私もSNSなどで自分からも情報発信を積極的にしていてフォロワーも増えてきて実感が増していきました。更にそこからMLBの松井裕樹選手からお声がけ頂いたりプロ選手の指導にも携わるようになったので三段階で認めていただけていることを実感していきました。 大学院、SNS、往復生活…過酷な2年間 ーここまで順調にキャリアを積んできたように見えますが、振り返って「これは大変だった」「苦労した」という出来事はありますか?また、それをどのように乗り越えましたか? 最も大変だったのは、筑波大学大学院で過ごした2年間です。26歳で勤めていた病院を辞めて入学したわけですが、「大学院生」という立場だけに甘んじず、同時に指導者としての現場経験も積もうと決めていました。そこで当時、週の半分は関東の筑波で授業や研究、残りの半分は関西で野球チームや選手の指導をするという生活を2年間続けたんです。平日は筑波で研究に打ち込み、週末は大阪に戻って指導――まさに東奔西走の日々でした。研究では野球の動作解析など専門的な課題にも追われ、時には深夜まで分析作業をしてそのまま車で羽田空港へ向かい、早朝の便で伊丹空港に飛んで機内で睡眠をとり、着陸したら大学のグラウンドに直行なんてこともありましたね。肉体的にもハードでしたが、自分を鍛える意味では非常に濃密な2年間でした。また、この大学院時代に合わせて、自分の名前を野球界に広く知ってもらうための発信にも力を入れ始めました。具体的には先述したSNSでの情報発信をスタートし、さらに野球選手向けのオンラインサロン(コミュニティ)も立ち上げました。ちょうどコロナ禍で指導現場が制限される中、Zoomを使ったオンライン指導や情報交換が盛んになり始めた時期で、野球界ではオンラインサロンは珍しかったのですが、その先駆けとして挑戦したんです。同時に複数のチャレンジを抱えて正直しんどい部分もありましたが、結果的に大学院での研究で理論的土台を築け、SNSやオンライン活動で野球界に名を知ってもらう基盤を作ることができました。この過酷な2年間を乗り越えたことで、自分の指導者としての方向性が定まり、大きな自信にもつながったと感じています。 セミナーから海外視察まで、貪欲に学びを追求 ー常に最新の知識や技術を取り入れて指導されている印象ですが、ご自身のスキルアップのために日頃から心がけている学びの習慣はありますか? まず、指導者としてアップデートを続けるために、基本的に毎月何かしらのセミナーや研修会に参加するようにしています。最近では「AZCARE ACADEMY」というトレーナー向けのアカデミーにも入学しましたし、他にもパフォームベタージャパンさんのセミナーでよく名前を聞く方々のセミナーにもよく参加しています。月に一度は新しい知見をインプットし、自分の指導内容をブラッシュアップして精度を高めていく。そういった自己研鑽を欠かさずに続けています。さらに、自分の視野を広げるために海外にも目を向けています。大学院を修了した2年ほど前には、時間を作ってアメリカの野球トレーニング施設を視察しに行きました。BEYOND BASEを作るつもりだったので、メジャーリーガーを多く指導されていて私が最も尊敬しているエリック・クレッシー氏の施設にも実際に赴き、MLBの世界ではどんなトレーニングが行われているのか、施設の仕組みやトレーニングコーチ、バッティング、ピッチングコーチがどのように協業していて、指導体制はどうなっているのかを肌で感じました。初めての海外渡航だったのですが、本場の空気に触れて「さすがアメリカは環境が整っている」と刺激を受ける一方で、指導内容自体は「日本も負けていないな」「すでに入ってきているな」と思う部分も多かったですね。むしろ日本の方がきめ細かい指導ができている点もあると感じ、世界基準を知ったことで自国の強みを再認識できました。この経験によって、自分が進めている指導の方向性に自信を持てましたし、良いところは積極的に取り入れようという貪欲さも一段と増したように思います。...

科学と伝統の融合でポテンシャルを引き出す~“うまくなれなかった”元球児が見つけた答え~(木村 ...

ジムを超えた地域コミュニティの創出を -自然豊かな逗子で家族と描く未来- (倉田 勇樹さん)

Trainer's Journeyと題し、スタートしたシリーズ企画。この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、それぞれが大切にしている指導の理念や、その考えに至った背景、今後の挑戦について深掘りしていきます。第4弾は、神奈川県逗子市で新たにパーソナルジム「YOUTRAL(ユートラル)」を開業し、オンラインサロン、SNSでも活躍中の倉田 勇樹(くらた ゆうき)さんにお話を伺いました。 |29歳で脱サラして、トレーナーの道へ ーこれまでの経歴と現在のお仕事について簡単に教えてください。 大学まで柔道を続けていたのですが、卒業後は柔道を通して学んだことをビジネスの世界でも活かしたいと思い、一般企業で営業職として勤務していました。周りは警察官や消防士などの公務員、もしくは柔道選手として実業団に入る人が多かったので、かなり珍しい進路だったと思います。7年間勤務し仕事の手応えもそれなりに感じていたものの、30歳目前のタイミングで「このままこの仕事を続けるのか?」と悩んだ結果、現在のトレーナーの道に進むことを決めました。その後はフィットネスクラブやパーソナルトレーニングジムで経験を積み、現在の独立に至ります。現在は、自宅のある逗子市でパーソナルジム「YOUTRAL」を運営しています。11月にオープンしたばかりで、まだ1か月も経っていませんが、どんなお客様が来ても対応できる施設にしたくて、ピラティスマシンを取り入れたり、トレーニングの設備以外にもパルクールのようなダイナミックな動きもできるスペースを確保しました。お客様は女性の方が多く、ピラティスや機能的なトレーニングを希望される方が多いですね。 ートレーナーはいつ頃から目指されていたんですか? きっかけは、サラリーマン時代に会社として柔道の大会に出場する機会をいただいたことです。その時、大会に向けて会社がパーソナルトレーナーをつけてくれて。それまでパーソナルトレーナーと接する機会はなかったのですが、そのとき初めて「トレーナーという職業が成立している」ことを知りました。同時に「これなら自分もできるかもしれない」と思い、トレーナーとしての道を考えるようになりました。また、大学時代に柔道のオリンピック金メダリスト石井慧選手と共同生活を行い、トップアスリートのトレーニングや栄養について学んだ経験もトレーナーの道を目指そうと思った理由のひとつですね。 |クライアントの「主体的な学び」を尊重した指導 ー普段のトレーニング指導についてもう少し詳しく教えてください。 YOUTRALでは、ピラティスマシンを活用して、姿勢改善や筋力トレーニングだけでなく、体の機能性を高めるプログラムを提供しています。せっかく逗子に施設を出したので、今後はジムの安定した環境で体を動かすだけでなく、自然の中で体をうまく扱える状態に導くことも目指しています。海や山が近いので、ジムのトレーニングからさらに一歩進んで、自然の中で体を動かす楽しさを提供できたらと思っています。 ーアプローチで意識していることはありますか? 「クライアントの主体性を引き出すこと」を最も大切にしています。たとえば、スクワットを教える際、解剖学やバイオメカニクス的に「正しいフォーム」があるのは事実ですが、それをただ押し付けるだけでは、クライアントが主体的に学ぶことにはつながらないと思っています。クライアント一人ひとりに、これまでの経験や得てきた知識を元に持っている特性や感覚があるので、まずは「なぜその動きをしているのか」「その動きがどんなふうに感じられるのか」を対話しながら確認していきます。たとえば、「足の裏のどこに重心を感じているか」「膝の動きはどう感じるか」といった具体的な質問をしながら、クライアント自身に気づきを促すようにしています。さらに、クライアントが誤った動きをしている場合でも、「それは間違いです」とただ指摘するのではなく、その動きの背景にある考え方や学んできた情報を私が理解した上で、「どっちがやりやすいですか?」「この動かし方はどうですか?」などと提案していきます。こうした対話を重ねることで、クライアント自身が「こうした方がやりやすい」と気づき、主体的に正しいフォームを選べるようになります。この過程では、トレーナーとしての知識やエビデンスに固執するのではなく、クライアント自身の発見を引き出していくことを大事にしています。クライアントが主体的に動き、ご自身で気づきを見つけることはすごく大事だと思います。スクワットに限らず、様々な動作の主体的な発見はその経験自体が人生のさまざまな面において大きなインパクトを与えるものと考えています。 |過去からの学び、そしてコロナ禍での苦労と転機 ー前職での7年間のサラリーマン経験は今の指導に活きていますか? そうですね、一番活きているのは「コミュニケーション力」だと思います。先ほどお話ししたスクワットの例にもつながりますが、相手の話をしっかり聞いて、希望を引き出すことが、トレーナーとしての成果に直結するなと感じています。ただ指導するだけじゃなく、「どうしたらこの人が前向きにトレーニングに取り組めるか」を常に考えています。その姿勢でサービスを提供することは、前職で学んだことがベースになっているなと思いますね。 ーこれまでに苦労したことや乗り越えたきっかけなどあれば教えてください。 トレーナーの初期は業務委託契約だったため、収入が不安定でした。さらに、コロナ禍ではアルバイトをさせてもらっていたフィットネスクラブが営業停止になり、クラブからの報酬がゼロに。これをきっかけに「フィットネスクラブはもう辞めよう」と決心がつきました。元々、これ以上フィットネスクラブで働き続けることに限界も感じてたので、本当の意味でパーソナルトレーニングを仕事にしていかないといけないって気持ちになりました。そのタイミングで、ちょうど業務委託で働かせてもらっていたパーソナルトレーニングジムのメンバーと一緒にオンラインサロンを立ち上げることになりました。当時は自宅でZoomを使ってレッスンを提供するジムや、トレーニング関連のオンラインサロンがちょっとずつ出てきていて、私たちが立ち上げたサロンも幸いなことにうまくいったんです。そのオンラインサロンは、それなりの固定収入につながりましたし、サロンで知り合った方がジムに足を運んでくれるようにもなりました。そこから、仕事が少しずつうまく回り始めた手応えを感じることができましたね。 |逗子での暮らしと日々のインプット ートレーナーとしての業務で1日中お忙しいと思いますが、普段はどのように過ごされていますか? そうですね、日課にしているのは毎朝の妻と犬のこまちとの散歩です。暑い時期なんかは朝5時に出発して、1時間ほど散歩を楽しんでいます。その後、朝ごはんを食べてからジムに行き、セッションに集中。だいたい20時か21時くらいには終わるスケジュールです。ジムは自宅から徒歩10分圏内なので、空いた時間に家に帰って夕方の散歩をしたり、家族と食事をすることもあります。また、現在も週に2回は前職のジムにも出勤しています。逗子から電車で1時間ほどかかりますが、始発駅なので座れるのが助かっています。その時間を使って本を読んだり、移動を学びの時間として活用しています。 ー インプット方法についてご自身で工夫されていることはありますか? 日々のインプットはオンライン学習が中心で、特にPLAZ+やAZCARE ACADEMYを活用しています。オンラインなので、自分のペースで学べるのがいいですね。また、現地講習ではこれまで考えたことがなかったような新しい視点を得られるセミナーに積極的に参加しています。たとえば最近では、A-Yogaを受講したのですが「クライアントとの対話を重視したアプローチ」を学ぶことができ、日々の指導にも大きな影響を与えてくれています。 |今後の目指す姿 ー憧れのトレーナー像はありますか? 私が理想とするトレーナー像は、「家族との時間を大切にしながらも、仕事でしっかりと成果を出せるバランスを実現すること」です。この目標のきっかけとなったのが、前職の施設代表である久野との出会いです。久野は、家族との時間を大切にしながらもトレーナーとして成功されている姿を見せてくれました。当時、トレーナーという職業で安定した生活が送れるのか、家族をちゃんと養えるのかと不安だった私にとって、大きな影響を与えてくれました。私の周りには、家族や自分の時間を極限まで削って仕事に打ち込んで成果を出してるトレーナーがたくさんいます。その情熱や成果を出す姿勢に憧れる部分もありますが、業界全体を考えるとやっぱり家族の時間は大切にしつつ、でも仕事でもしっかりと成果を出すという働き方が広がらないいけない。そうしないとトレーナーが増えていかないと思うんです。私はこのトレーナーという職業、パーソナルトレーニングやフィットネスというものが、もっともっと世の中に広まってほしい。そのためには、トレーニングが良いものだと1人1人にしっかりと伝えていくと同時に、提供する側のトレーナーも増えなければなりません。そう考えると、みんながみんな仕事に全てを注ぐことができる訳ではないので、トレーナーという職業も人生の時間全てを捧げる覚悟を持たずとも成果が出せるものであるべきだと思います。私が目指すのは、家族や自分の時間を大切にしながらも、クライアントに質の高い指導を提供できるトレーナーです。これを実現することで、トレーニングを通じて多くの人がハッピーになり、業界全体がより良い方向に進むと信じています。 ーチャレンジしたいことや目指すべき姿はありますか?...

ジムを超えた地域コミュニティの創出を -自然豊かな逗子で家族と描く未来- (倉田 勇樹さん)

日本人の健康寿命を100歳へ-リアル・デジタルの双方向から目指す理想の社会 (高尾 勇斗さん)

Trainer's Journeyと題し、新たにスタートしたシリーズ企画。この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、それぞれが大切にしている指導の理念や、その考えに至った背景、今後の挑戦について深掘りしていきます。第3弾は、SNSやオンラインサロンで「ユウトレ」として大活躍され、2024年には東京都内にご自身の施設「NewAns(ニュアンス)西新宿」を出店し、リアル・デジタル領域の双方で運動指導のサービスを提供している高尾勇斗(たかお ゆうと)さんにお話をお伺いしました。 |安定志向の公務員から夢を追い、トレーナーの道へ ーこれまでの経歴と現在のお仕事について簡単に教えてください。 大学卒業後、大手パーソナルジムに入社。その後、フリーランスのトレーナー・ピラティストレーナーとして活動を始め、現在はオンラインサロンや今年の4月にオープンした施設「NewAns(ニュアンス)西新宿」の運営を行っています。また「ユウトレ」として、主に女性をターゲットにSNSでの発信や書籍の執筆も行なっています。 ートレーナーはいつ頃から目指されていたんですか? 元々は安定志向が強く、公務員になろうとしていました。学生時代は陸上部に所属し体を動かすことが好きだったので、体力が強みになるであろう警察や消防を目指していたんです。ですが、高校3年生のときに受験するもすべて不合格になってしまい意図せず大学に進学しました。諦めきれず公務員専門の予備校に通い、大学4年生の時に公務員試験にようやく合格したのですが、トレーナーという仕事にずっと興味があり卒業後の進路に迷いが生じました。自分で出した結論は、3年ほど公務員として働き、お金を貯めた後にトレーナーとして活動し始めるということでした。夢であったトレーナーは、公務員と比べると平均年収や安定感に不安を覚えたので、先に公務員になろうと考えていました。ただ、そのことを今も一緒に仕事をしている仲間に相談したところ「トレーナーという夢があるのに、遠回りするのは勿体無い。好きなことを仕事にできる環境なのだから、若いうちにチャレンジした方がいい。公務員は後からまた挑戦できる。」と言われハッとし、申し訳ないのですが、公務員の内定を辞退しました。そこからパーソナルトレーニングジムの面接を受けて、トレーナーの道へ進みました。 ー公務員の道を捨ててまで志したトレーナーを目指すキッカケを教えてください。 キッカケは、大学生のときに受けたパーソナルトレーニングの体験です。 独学で筋トレを頑張っていたのですが、成長を実感できずに伸び悩む時期がありました。当時は学生だったので金銭的余裕がなかったのですが、なけなしのお金(苦笑)で、とあるパーソナルトレーナーの方に教えていただきました。スクワット一つの動きでもバーの持ち方、立ち方、腹圧など非常に細かく教えてくださり、そのアドバイスをもとに運動すると、みるみる体にいい変化が生まれていったんです。「トレーナーってなんて素晴らしい仕事なんだ!」と身をもって体感しましたし、その時の感動は今でも忘れられません。そのような良いキッカケ作りができるトレーナーでありたいと考えるようにもなりました。 ー高尾さんといえば「ユウトレ」のイメージが強いのですが、一般向けの動画配信を始めたキッカケを教えてください。 まず、SNSではユウトレという名前で活動しているのですが、名前の「勇斗(ユウト)」と「トレーニング」を組み合わせています。トレーナーになるべくしてなったような名前なのだと、今となっては思います。両親に感謝です。最初はコロナが流行り始めた頃にXで発信していて、その後にYouTubeを始めました。今でこそ女性に向けたような情報がメインですが、実は元々は男性向けに発信していました。当初はフィジーク(総合的な筋肉美を競うカテゴリー)で世界大会に出ていた方の元で働いていました。その方が憧れで、自分自身も筋トレに力を入れていたので発信内容は「体を大きくさせる筋トレ」がメインでした。しかし、その方を見ていると「明らかな才能」を感じるのです。 もちろん、積み重ねた努力が身体にあらわれているのですが、当時の私は「身体の大きさや骨格の差」に敗北感を覚えました。迫力のある筋肉美が評価されるこの分野では戦えないと実感。そうなると、私が発信できることはなんだろう?と考えたときに「簡単さ」を追求することを決めました。当時は、今のように短時間で簡単にできるトレーニング動画があまりなく、多くは解説メインのものでした。「これだ!」とひらめき「時短でわかりやすく」を心がけた動画投稿を続けていくうちに「ユウトレ」という名前も自然と広まっていきました。 |女性をメインに、あらゆる角度から徹底アプローチ ー普段のトレーニング指導について詳しく教えてください。 ジムに通っていただいているお客様の9割以上は女性の方で、20代〜70代と、幅広い年齢層の方にお越しいただいています。また、男性のお客様からもお問い合わせをいただくことがありますが、もちろん入会可能です。初回はカウンセリングとインボディによる体組成の測定、コンディビューを使った自律神経のチェックをします。これらを行う理由はお客様の現在地を知るためです。例えば、体脂肪率が30%を超えていて自律神経の数値が低い場合、体は疲労度が高い可能性があります。その状態で激しいトレーニングをしても逆効果になるので、初回のカウンセリングで何から始めるべきか見極めます。次に、ピラティスマシンを使って、体の可動性を広げ、正しいフォームを学び、体の使い方を改善していきます。今まで使えていなかった筋肉・関節・骨が動くようになり、インナーマッスルが鍛えられ、体の左右差の改善や、動かし方が変わります。元々はピラティスマシンのない環境で運動指導をしていたのですが、身体がガチッと緊張して思った通りに体を動かすことができないお客様が多いなと思っていました。近藤拓人さん含むさまざまな方から学び始めて、最初は身体をリラックスさせることが大事なのだと気がついて、指導にピラティスを取り入れるようになりました。体が整えられたら最後にトレーニングを行います。人の体はもともと多種多様な動きができるのですが、慢性的な運動不足、スマートフォンやパソコンの酷使、大人になり自由に食べ物にアクセスできることからの体重増加などで、本来持っている能力が失われつつあります。だからこそ反り腰・猫背・ストレートネック、筋力の低下、肩こり、腰痛などの体の不調を抱えてしまいます。それらを解決するために、本来持っている能力をよみがえらせるアプローチをします。例えば、重いものを持ってしゃがむ、ぶら下がる、凸凹な床を歩く、ジャンプ(縄跳び)、ボールを勢いよく投げるなど、日常生活ではあまり経験しない(しなくなっている)トレーニングです。体の不調を改善し、バランスが整った状態でトレーニングを行うことで適切に筋肉が鍛えられ、ウエストの引き締め、お尻のたるみ改善、引き締まった背中といった、自分の理想のボディメイクができると思っています。 — ご自身の施設のコンセプトやこだわりについてもお聞かせください。 ジムの内装は、木から感じるぬくもりや優しさを大切にしていて、デザイナーの方や仲間、トレーナーの先輩方と相談しながら作り上げた自慢のジムです。室内にはグリーンやお花を散りばめ、フローラルな香りや柑橘系のアロマを取り入れたおしゃれで心地よい空間を提供しています。更衣室内にあるボディーシートはアユーラのもの。森林浴をしている気分になれる香りで、ジムの雰囲気にもピッタリ。(私のお気に入りのブランドです)そして、床材は最高級なものを。トレーニング業界でも人気の床材をパフォームベタージャパンさんから購入しました。床と足は唯一、接地している部分なので非常に重要。質の悪い床材だと、お客様の体に負担が生じ、長時間働くトレーナーにも悪影響が出ます。またジムといえば、やはりラックやベンチ台。ピラティススタジオではなく「ジム」として推したかったので、導入したかったのですが、ブラックカラーのものがほとんどで、ジムの雰囲気には合いませんでした。そこでパフォームベタージャパンさんに相談したところ、海外からホワイトカラーのラックとベンチ台を輸入することができました。せっかく高いお金を払っていただき、お客様がいらっしゃるので空間づくりにもこだわっています。「ジムらしくない、まるでカフェのような空間ですね」とお客様にも言っていただくことが多いです。通っていただく方々は運動初心者であることが多いので、ピラティスマシンを採用しています。海外では、ご高齢の方がスムーズな歩行をするための練習や筋力が衰えないためにピラティスマシンを用いて運動する光景が多くみられます。それほどハードルが低いです。また、有酸素運動のマシンは曲線美が際立つノルドというブランドからランニングマシンとバイクを導入しました。日本で取り入れているジムは少ない木製のマシンです。廃材を出さない製法で、熟練の職人がひとつひとつハンドメイドしているそう。環境にやさしいコンセプトに惹かれました。ランニングマシンは機械に支配されない、自分で動かすタイプでより消費カロリーが上がるので、効率的です。歩行時に下半身の力の入れ具合に左右差が出ると、地面を蹴る力が均等ではなくなり、さらに姿勢が悪い状態だと、バランス良くマシンの上で歩いたり、走ったりができません。ただ歩くだけ走るだけですが、その差が歴然とあらわれるのが自走式マシンのメリットです。 ーまさに高尾さんのこだわりが詰まったジムですね。ジムでの「アプローチで意識していることはありますか? はい、仲間と作り上げた、とても思い入れのあるジムです。体力レベルの低い方であれば、徒手療法(直接体に触れる手技)や呼吸、脱力やリラックスを促すアプローチをします。また、体力レベルの高い方であれば、認識判断行動が伴う実行機能訓練(例:日常生活でつまずきやすい方であれば、脳や目、身体の反射神経などを養うためにランダムで光る複数の手のひらサイズのボタンを目の前に置き、光った瞬間にボタンにタッチしてもらう)やウェイトトレーニング、ストレングス(身体の動きをより良くする、パフォーマンスアップ)などのトレーニングも行います。そのほかに日常生活の過ごし方についてもご提案しています。例えば自律神経を測る機械のコンディビューの測定結果の数値が低い場合には、交感神経や副交感神経の機能を高めるための方法として、うがい、冷水を浴びる、お腹を温める、耳栓やアイマスクなどの具体的な提案をお伝えしています。 |「ユウトレ」としてSNSの発信も毎日継続 ー1日の過ごし方を教えてください。 起床後、勉強やSNSのコメント返事&いいねを押しながらチェックします。その後、10時〜22時でジムのお客様を対象にパーソナルトレーニングを10本程度セッションしています。その間に空き時間があれば、所属トレーナーの研修、SNS更新、オンラインサロンの資料作成などをして、日によってはオンラインサロンのライブ配信もしています。 — 学習はどのようにされていますか? 主にオンラインではAZCAREとPLAZ+で勉強しています。身体に関わることのほとんど全てを網羅されていて、そこから気になることを徹底的に調べています。内容がどんどんアップデートされていくので、とても楽しく学べています。 実際に足を運ぶセミナー関連では、今はA-yoga(リハビリとヨガの要素を組み合わせたもの)の半年コースに通っています。過去にはフランス発祥のスポーツ「パルクール」、ランニングのパフォーマンスアップを狙うもの、脳・視覚・聴覚などの機能・生理学にまつわるセミナーなどを受講しました。お客様ひとりひとりのニーズを汲み取るためには多くの知識が必要なため、なるべく多くの分野を追究することを心がけています。 —...

日本人の健康寿命を100歳へ-リアル・デジタルの双方向から目指す理想の社会 (高尾 勇斗さん)

失敗から学んだ、“自分たちらしい”組織作り(新井 颯太さん)

Trainer's Journeyと題し、新たにスタートしたシリーズ企画。この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、ご自身の指導で大切にしていることや、そのように考えるようになったきっかけ、今後挑戦したいことなどを深掘りしていきます。第二弾は、パーソナルトレーニング、介護事業、お風呂屋さんなど幅広く事業を展開している有限会社新井湯 P2M GroupのGMとして活動されている新井 颯太(あらい そうた)さんにお話をお伺いしました。 |父の誘いでフィットネス業界へ ーこれまでの経歴と現在のお仕事について簡単に教えてください。 東海大相模高校で野球をしていたこともあり、卒業後は東海大学体育学部のスポーツ&レジャーマネジメント学科に進学しました。当時は、将来スポーツ関連の職種につこうという思いはなかったため、あえて体育学部らしくない学科を選び、遊園地やテーマパーク、スポーツイベントの運営・マネジメントなどについて学んでいました。そして私が大学2,3年生ぐらいの頃に、父の誘いで現在勤務している有限会社新井湯のアルバイトとして働き始め、現在はその中のP2Mというフィットネス事業のグループでGMを務めています。そのほか、自社のアカデミー活動やフランボッシュ公認のセミナー「STC:Strength Training and Coordination」を日本ホストとして運営しています。 ーご実家の有限会社新井湯さんで働くことになった経緯について詳しく教えてください。 私の父が代表を務めている有限会社新井湯は1952年にお風呂屋さんから始まっている会社で、私が小中学生ぐらいだった2003年に介護事業がスタートしました。その後、コロナが流行り始める少し前にフィットネス事業部を立ち上げることに。当時の私は全く会社には関わってなかったんですけど、立ち上げスタッフが足りないという理由から父に誘われ、1店舗目のオープンのタイミングでアルバイトスタッフとしてフィットネス事業に関わり始めました。その時もトレーナーをやろうと思ったわけでもないですし、「人が足りないなら受付スタッフとして手伝うぐらいならいいかな?」という気持ちで働き始めました。 |大学生で経験した、ジムの立ち上げ責任者 ー受付のアルバイトからトレーナーに転身したキッカケは何だったのでしょうか? P2Mグループの1店舗目のジムは40歳以上にフォーカスした施設だったんですが、最初はそこで受付スタッフの業務だけをしていました。その後、その施設で夕方に開催していた小中学生向けの運動教室の指導をしてくれないか?と父に相談されて担当することになったのがキッカケです。トレーナーの勉強はしていなかったので全く分からないところからのスタートだったんですけど、とりあえず他のトレーナーが作ったメニューの通り進めてほしいと言われて、受付のアルバイトを始めたのと同様に自分の意思だけではなく誘われる感じでトレーナーとしてのキャリアが始まりました。運動教室の指導を始めてみると、「せっかくやるんだったらしっかりと突き詰めて目の前にいる子供たちへより良いサービスを届ける方法はないかな?」と思い始めて、その頃からトレーナーとしての業務や運動指導に関わる勉強にもスイッチが入りました。 ーそこから今のように事業を展開していくキッカケや苦労されたことを教えてください。 最初は受付と子供たちの指導だけを任されていたのですが、たまたま近くに空き物件ができて、そこで子供の運動教室に特化した施設を作ることになりました。大学の同級生と2人で受付スタッフをやっていたのですが、代表から「これぐらいの金額を出してあげるから、学生二人でやってみるだけやってみるか?」と話をいただき、全くトレーナーの経験のない2人がジュニア専門のジムを立ち上げることに。施設を作っていく過程では、施設の準備ももちろん大変だったんですけど、それ以上に仲間集め、それからその仲間たちとのコミュニケーション、チームビルディングに非常に苦悩した記憶があります。 ー大学生でありながらジム立ち上げの責任者を任されるというのはかなりのプレッシャーですね。立ち上げ当時に苦労したことやそこからの学びはありますか? そうですね、正直な話をするとジュニア専門ジムの立ち上げ初期メンバーとしてなんとか5人ほど集めたものの、今現在残っているスタッフは誰一人いないんです。当時のメンバーが全員辞めてしまったというのが僕の苦い経験です。スタッフがなぜこうもやめてしまうのか、その当時の僕には全く理解できませんでした。ただ、なぜかやめていってしまうという現実に直面して、理由に思いを巡らせる中で「原因は自分にあった」と心の底から思いました。自分がもっとスタッフが働きやすい環境を作り、それぞれの強みが生かせるような役割分担を行っていれば…。もっと目指すべき方向を指し示し、スタッフとのコミュニケーションを円滑にできていれば…と反省し、このことをきっかけによりよい組織作りを目指すようになりました。それからは、様々な経営者の方のお話を聞いたり、いわゆるリーダーと言われるような方々の書籍を読んだり動画を見たりして、チームを作る上での重要なポイントを掴んでいきました。その中から「ここは外してないよね」という共通項を見出し、自分たちらしい組織作りに取り組んできました。 ー苦い経験を経て “自分たちらしい組織作り”を行ううえで、上手くいった事例や大事にしている考えがあれば教えてください。 3つあるのですが、まずは「とにかくコミュニケーション量を増やすこと」を意識しました。初期はみんな学生だったのですが、ちょうどコロナの影響で授業がオンラインだったので基本的には全員が毎日施設にいるような状況だったことも幸いしました。2つ目は「スタッフ一人一人が成長できる環境」を必死に作りました。1年、2年と長く勤めていく先にどんな自分が待ってるのか、この会社にいたら成長を実感できる、未来の自分にわくわくできる、そんな風に感じてもらえる職場を目指しました。具体的には、月に数回は新たな知識を得るための研修会を必ず開催したり、トレーニングセッションの合間に業務内容の事細かな確認をしたりと、スタッフの学びに対する欲に応えられる環境作りに力を入れました。スタッフの興味関心や前のめりな姿勢にもとても感謝しています。最後に「自分たちの組織の目指すべき方向を指し示すこと」です。これがとても大変だったのですが、本当にやって良かったし、今もそれがない状態は無しにしようと思っています。やっぱりこの組織がどこに向かって進んでるのかわからない状態では、メンバーやアルバイトの学生達にも「一緒に働こう」とは言えないですし。自分たちがどんな目的でこういうサービスを提供しているとか、どんな目的でこの現場に立ってるのかっていうところを常に確認できるようにしています。たとえば、一番星を見ると、星ってすぐにわかると思うんですけど、そこにたどり着けるかというと、たどり着けないかもしれない、でも星を見ると、あそこまで行ってみたいなって思える。そんな風にみんなが向いている方向がいつでも分かる組織にしたいなと思っています。ただ、逆に近すぎる目標もよくないと思っていて。たとえば東京タワーの上なんかだと少し頑張れば手が届いてしまいそうですよね。組織としてはもっと上の目標を設定した方が良いと思っています。そのうえで、経営者が組織として目指すべき“一番星”を作り、スタッフの鼓舞につながるような夢を語ってみせる。どうなるかわかんないけど、そこに向かって全力で一緒に走ってみない?と当時の学生達に問いかけ、だから一緒に働こうっていう話をしていました。 |2歳児から101歳まで。地域の方すべてがクライアント ー普段のトレーニング指導についてもお聞かせください。 有難いことに毎日幅広い年齢層の方々のトレーニングを担当させていただいています。昨日もイベントで2,3歳の子供達を現場で指導していたのですが、小さなお子様を相手にグループ指導を行うことも多いです。スケジュールは日によって違いますが、1日中セッションを担当する日は午前中に介護事業で高齢者の方に運動指導、夕方は小中学生に向けてスポーツが上手くなるためにはこんな体が必要だよっていうような指導して、18時頃からは高校生や大学生、社会人アスリートに対してパフォーマンスアップのための指導も行なっています。そのほかの時間には、主婦やビジネスマン、ご高齢の方々のトレーニングを担当しています。 ーまさに地域の方々全てがクライアントですね。 はい、おっしゃる通りです。品川区から介護予防事業の委託を受けていて、65歳以上の方々への運動教室の指導員として現場に立つことももちろんあります。P2M Performance...

失敗から学んだ、“自分たちらしい”組織作り(新井 颯太さん)

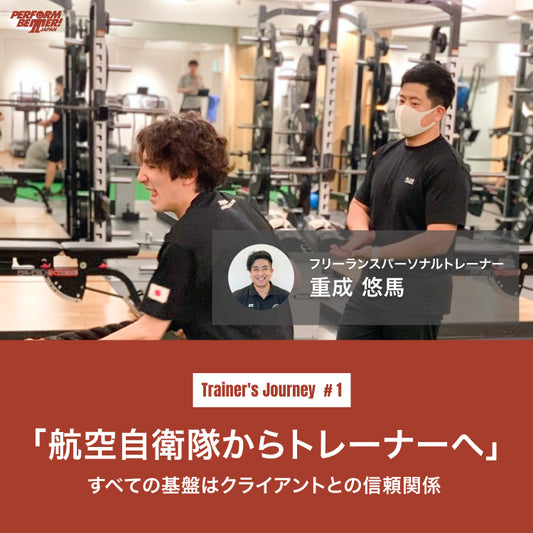

航空自衛隊からトレーナーへ -すべての基盤はクライアントとの信頼関係-(重成 悠馬さん)

Trainer's Journeyと題し、新たにスタートしたシリーズ企画。この企画では、精力的に活動されている若手・中堅トレーナーの皆さまにお話を伺い、ご自身の指導で大切にしていることや、そのように考えるようになったきっかけ、今後挑戦したいことなどを深掘りしていきます。第一弾は、FLUX CONDITIONINGで5年間勤務されたのちに独立し、現在はフリーランスのパーソナルトレーナーとして活動されている重成 悠馬(しげなり ゆうま)さんにお話をお伺いしました。 |SP専門学校→航空自衛隊を経て、トレーナーの道へ ーこれまでの経歴と現在のお仕事について簡単に教えてください。 トレーナー活動の始まりは、専門学校時代のドームアスリートハウスでの2年間のインターンでした。契約選手のみを対象としていたため、トップアスリートのトレーニングサポートをメインに行っていました。その中で、僕の師匠にあたるトレーナーさんからお声掛けいただき、卒業後はFLUX CONDITIONINGで働かせていただくことに。5年間勤務した後に、パーソナルトレーナーとして独立。クライアントの指導と並行して、専門学校で解剖学やトレーニング科学の講義も行っていた時期もありました。 現在はフリーランスのパーソナルトレーナーとして、トレーニング指導はもちろん、高校生サッカー部の指導、自宅でのボディコンテスト出場者のトリートメントや企業向けセミナー、パーソナルジムの開業支援などを行なっています。開業支援はコンサルティングのようなイメージで、提供プログラムを一緒に考案したり、動画教材を作成・提供することで人材育成のサポートも行なっています。 ーかなり幅広く活動されていますね。トレーナーはいつから目指されていたんですか? 実は最初からトレーナーになろうと思っていた訳ではなかったんです。元々はドラマで見たSPがカッコよくて、そのための専門学校に行っていました。身長や体重の基準はクリアしていたし、格闘技もやっていたからちょうどいいかなって。ただ試験に落ちてしまい、航空自衛隊に入隊することに。仲の良い教官といろいろ調べて「こうやったら筋肉がつくらしいですよ」とか言いながら身体を鍛えていたんですが、ある時ふと「こういうことを仕事にできないかな?」と思って調べてみたら色々な専門学校があることが分かり。そうしてやっと今の方向性に落ち着きました。 |一般の方の身体作りから、アスリートのケアまで広くサポート ー普段のトレーニング指導についてもう少し詳しく教えてください。 一般の方からアスリートの競技パフォーマンスアップまで担当しています。ベース考え方は同じで、まずは歪みや弱いところを整えリセットをする、そしてある程度整ったら適切に力が伝わるようにトレーニングを行い、その後力そのものを強くするフィジカルベースのトレーニングにシフトという流れで進めています。アスリートに関しては、カッピングなどの治療に近いことも行なっていて、身体の調整やケアの部分も含めて全般的にお任せていただいる方も多いです。 ーアプローチで意識していることはありますか? まずはリセット、そして呼吸を適正化することを心がけています。呼吸が整うと、頭もクリアになって頭に入りやすくなるというメリットも。それから、世の中ではまだ1軸でのトレーニングが主流ですが、回旋も意識してトレーニングに取り入れています。これは近藤拓人さんの感覚運動科学のセミナーで「まっすぐ歩行している人間も実は回旋している」という事実に衝撃を受けたのがきっかけです。その後、回旋をトレーニングへどう取り入れるか悩んでいた時に、デイビッド・ウェック考案のトレーニングメソッドRMTの研修を受けたんですが、それによって自分が探していたピースが見つかったような感覚があり、いまの指導の型が出来上がりました。 |悔しさをバネに。クライアントとの “信頼関係”の重要性 ー指導する中で大切にしていることはありますか? “信頼関係”ですね。トレーニング指導を行う上で一番大事だと思っています。やっぱり不信感を抱かれると出る効果も出ないんですよね。僕は実際にそれを感じたことがあって。20代の頃に担当していたクライアントで、僕の言葉をなかなかストレートには聞きいれてもらえない方がいて。この方の知り合いに、たまたま僕と全く同じことを言う有名な大学の教授の方がいたんです。そのことをきっかけに、僕の言うことに対しても聞く耳を持ってくださるようになったんですが、今までとやっていることは同じはずなのに効果がまるで違ったんです。その時にトレーニングの効果を最大化するには「コミュニケーションや信頼関係ってすごく大切だな」と実感しましたね。 ートレーナーとしては非常に悔しいエピソードでもありますね。 そうですね。学びがあった反面、当時はかなり悔しかったです。当時勤めていたジムは、代官山という土地柄もあり、経営者のクライアントが多くて。年齢的にも若い、人生経験も浅い、経営についても分かっていない僕の話はなかなか聞き入れてもらえなかったんですね。けれども、大学教授のようなすごい肩書きの人が言えばあっさりと受け入れてもらえる。その事実を目の当たりにして「まだまだ自分には、知識や指導力も足りないし、説得力もないんだな」と痛感しました。そこからは、勉強するペースも自然と上がっていきました。悔しいから勉強して、勉強するとクライアントにそれが伝わり信頼され、信頼されると自分にも自信がついてさらに自分の立ち振る舞いや考え方も変わって、それが嬉しくてまた勉強して…という良い循環になっています。 |エビデンス重視での、セミナー選びやインプット ー重成さんは普段からかなりお勉強されている印象ですが、この出来事をきっかけにインプットの方法にも何か変化はありましたか? 医学書を自分で読むようになりましたね。元々は毎週末セミナーに行ってというのが中心だったんですが、僕らみたいな若い人間がいける範囲のセミナーだと自分と同じトレーナーさんが行うものがほとんどで。もちろん、それもすごく参考になるんですけど、徐々に講師の方が提示するエビデンス自体が徐々に気になるようになりました。やっぱり自分の相対する一般の方、特に経営者層の方に伝えるのであれば「業界で有名なトレーナーさんが言っていた」よりも「有名な大学の〇〇教授がこう言っていた」という方が納得感を持ってもらいやすい。自分の発言に説得力を持たせるという意味でも、エビデンスに基づく事実ベースで書かれた書籍や論文を選んで読み込むようになりました。今では本棚が医学書で埋まっています(笑) ー医学書や論文といえば外国語で書かれているものも多くありますが、何かご自身で工夫されていることはありますか? 僕は日本語しか読めないので基本的に日本語で書かれたものを選ぶんですけど、論文なんかはやっぱりアメリカなど海外の方が最先端であることが多いので、最近はChatGPTを活用しながら読んでいます。ChatGPTで全文翻訳→自分で重要な部分を抽出→そこをさらにChatGPTに要約してもらうといった、3ステップでの学習が気に入っています。 ーセミナーにもよく行っているとのことでしたが、セミナーを選ぶときに意識していることはありますか? セミナーを受けてもっと詳しく話を聞いてみたい、この人の話には信憑性があるなと感じたら別のセミナーも受講ということが多いです。また、最近は論文などを読み進める中で見かけた方のセミナーがあれば参加するということも増えてきました。自分は色々と受けていたんですけど、いま若い子に「どんなセミナーを受けたらいいか?」と相談されたら、信頼できるビッグネームのトレーナーさん、たとえば近藤さんや根城さん、桂さんなどを挙げて、ある程度名指しでおすすめすると思います。ただ、若い頃はあまりスコープを絞りすぎないことも大事だと思っているので、あくまでも提案という形で伝えますね。...

航空自衛隊からトレーナーへ -すべての基盤はクライアントとの信頼関係-(重成 悠馬さん)

ジム開業・改装などを

検討中の方へ

施設見学・一括お見積もりを承っております

導入器具に関するご相談はもちろん、物件選びや施設レイアウト、床材の選び方などの初期段階からご相談いただけます。時期未定、構想段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

詳しく見る

無料のお役立ち資料を配布しております

物件選びや床材の選び方、施設レイアウト、器具の選定などで押さえておきたいポイントをまとめた全30ページの資料です。ジムの開業や、トレーニングルームのリニューアルを検討している方にもお役立ていただけます。

PDFをダウンロードする