COLUMN

ジム開業|失敗しない施設レイアウトと導入器具の決め方

今回はジムの開業、リニューアルで多くの方が迷われる「施設内のレイアウト」についてです。 さまざまな書籍でレイアウトを決める手順やポイントが紹介されていますが、本コラムでは、当社のお客様から過去に相談いただいた内容や、伺った失敗談などをもとに「失敗しにくい」レイアウトの考え方をご紹介いたします。 1. 施設のコンセプトを決める レイアウトに限らず、設備や器具について考えるうえで何より重要なのはその施設のコンセプト(利用者とトレーニング目的)です。コンセプトによって必要な器具やフリースペースの広さ、最適なレイアウトは大きく変わります。まずはご自身の施設コンセプト「誰が、どんな目的でトレーニングをする施設なのか」を明確にしてみてください。 2. まずは「必要最小限の器具」で開業する 開業時には施設のスペースが埋まるほどの器具は導入せずに、少しスペースに余裕をもって必要最低限の器具を選定することをおすすめいたします。必要不可欠ではない器具の導入で判断に迷ったときは「あったら便利そうなものは、最初は買わない」と考えて、器具を厳選することで、使用頻度が極端に少ない器具が生まれてしまうリスクを最小限に抑えることができます。 3. 「どこに何を置く」よりも「どこで何をする」が先 最後にレイアウトを決めていきますが、パフォームベタージャパンとしておすすめする考え方は「どこに何を置く」よりも「どこで何をする」を重要視することです。「器具のサイズや場所」を起点にレイアウトを考えてしまうと「きれいに配置できたつもりが、実際に使ってみると器具を運ぶ距離が長く不便だった」「実際のトレーニングセッションの導線に沿っていなかった」といったことがよく起こります。「施設内のどこで何をするか」をイメージして「トレーニングの場所」を起点にレイアウトを決めていきましょう。 4. 具体的なレイアウトの考え方 具体的に「北島康介トレーニング全編」動画を元にご紹介したいと思います。各ブロックごとにさまざまなエクササイズを実施していますが、使用スペースや器具に分けて考えていきます。 ①RESET〜BREATHING〜MOBILITY マット1枚ほどのフリースペースで実施しています。使用器具も置き場所に困るほどの大きな器具は使用しておらず最低限のスペースと器具で実施が可能です。 主な使用器具 (柔軟性&リカバリー)https://www.performbetter.jp/collections/flexibility-and-recovery-training ②MOTOR CONTROL〜MOVEMENT PREPARATION〜PLYOMETRICS MOTOR CONTORLではスペースはさほど使用していませんが、多くのツールが使用されています。このブロックをどこで実施するか想定して使用頻度の高いツールの収納スペースも近くにレイアウトすることで、セッション中に取りに行ったり、ツールを戻す時間が短縮できるので「実施する場所」から「収納する場所」を考えることがおすすめです。 MOVEMENT PREPARATION以降は一定の平面スペースが必要です。また、天井高が低い物件ではPLYOMETRICSの垂直方向の動きに適した場所を選択するなど、注意をする必要があります。動画内では使用されていませんが、プライオボックスを導入する場合には「エクササイズの実施」「ボックスの収納」のどちらにもスペースが必要です。運ぶ手間もかかるためその点も考慮してレイアウトが組めるとよりスムーズな運営が可能です。 主な使用器具 (バランス&安定性トレーニング)https://www.performbetter.jp/collections/balance-and-stabilization-training?page=1 ③MEDICINE BALL...

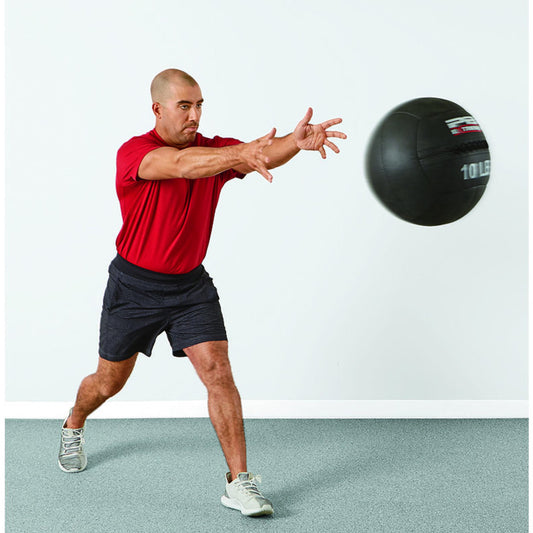

メディシンボールを使用したエクササイズバリエーションのご紹介

パフォームベタージャパンのYouTubeチャンネルでは北島康介と第一線で活躍するトレーナーとのトレーニングセッションをご紹介しています。 今回は人気のメディシンボール と ジャムボールの使い分けについてご紹介します。ノーカットで実際のトレーニングセッションを撮影しております。ぜひご活用ください。 1. 「投げる・受ける」の連続した動作が可能|適度な弾みがあるソフトトスメディシンボール Rotational Perpendicular Medicine Ball Throw Base Non Counter Movement. ソフトトスメディシンボールには適度な弾みがあるため、壁に打ちつけたボールを受け取るといった跳ね返りを利用した動作に適しています。「投げる」「受ける」の動作を連続して実施したい場合にはソフトトスメディシンボールがおすすめです。また、表面が滑りにくく掴みやすい形状のため、ボールを受けるのみのエクササイズにも適しています。 2. 「打ちつける」動作に最適|耐久性が高く弾みにくいジャムボール Lateral Twist Throw ジャムボールは跳ね返りがほとんどなく、壁から近い位置で投げつけても跳ね返りを気にせずに投げることが可能です。そのため、壁や床に投げつける動作に適しています。 また、表面がラバー素材で破けにくく強度が高いため屋外でもご使用いただけます。 【商品の購入をご希望の方】ソフトメディシンボールとジャムボールの購入をご希望の方はオンラインショップからお買い求めください。 【商品に関するお問い合わせ】器具の使い方などご不明点があればこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。 株式会社パフォームベタージャパン

メディシンボールを使用したエクササイズバリエーションのご紹介

指導の幅を広げる「オプティバー」のご紹介

今回は、ご好評をいただいております「オプティバー」についてご紹介いたします。フィットネス愛好家からアスリートまで幅広い指導にご活用いただけます。 トレーニングの幅が広がる「オプティバー」の2つの特徴 1. ハンドルの回転によりフォーム習得の難易度が下がる バーを持ち上げる際にハンドルが回転するため、適切な場所にバーの重心と自身の身体を移動させやすくなります。時間がかかる正しいフォームの習得を効率的に行うことができます。 2. 床に固定することで、斜め方向への力発揮が可能に オプティバーはオリンピックバー、ECTスリーブと組み合わせ、床に固定して使用します。床に固定することで従来の真上方向だけではなく、斜め方向への力発揮もが可能になります。類似する器具にはヘックスバーやシングルレッグスクワットバーがありますが、この点が異なっています。 おすすめのエクササイズ Clean & Split Jerk ハンドルの回転により、スムーズにクリーンを行うことができます。 Push Split Jerk スプリットスタンスで足を踏みかえて斜めに力発揮をするにはオプティバーの使用が必須となります。ご紹介した動画は一部となりますが、工夫次第でバリエーションは無限に拡がります。 ぜひお試しください。 【商品の購入をご希望の方】オプティバーの購入をご希望の方はオンラインショップからお買い求めください。 【商品に関するお問い合わせ】器具の使い方などご不明点があればこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。 株式会社パフォームベタージャパン

指導の幅を広げる「オプティバー」のご紹介

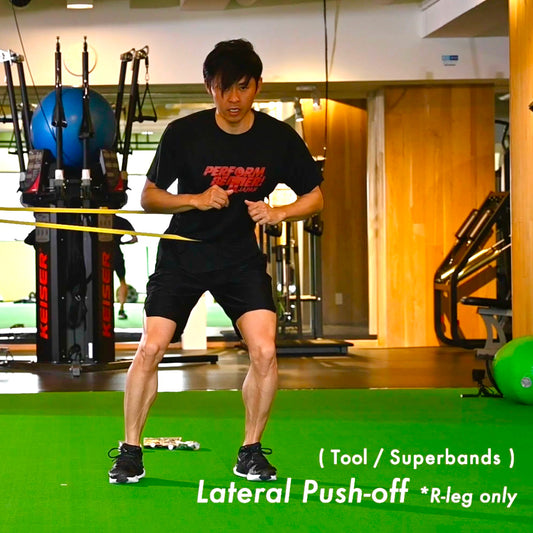

バンドを使用したエクササイズバリエーションのご紹介

パフォームベタージャパンのYouTubeチャンネルでは北島康介と第一線で活躍するトレーナーとのトレーニングセッションをご紹介しています。 今回は人気のミニバンド、スーパーバンドを活用したエクササイズのバリエーションをご紹介します。 ノーカットで実際のトレーニングセッションを撮影しております。ぜひご活用ください。 エクササイズ:Hip External Rotation Combi & Lateral Walk with Pall of Press ISO Hold使用器具:Mini Band,Superband,Plateエクササイズ:RDL 1 Leg 2 Arm Overhead 使用器具:Superband【商品の購入をご希望の方】ミニバンド、スーパーバンドの購入をご希望の方はオンラインショップからお買い求めください。 【商品に関するお問い合わせ】器具の使い方などご不明点があればこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。株式会社パフォームベタージャパン

バンドを使用したエクササイズバリエーションのご紹介

Best Performance Laboratoryコラボウェビナー活動報告

今回は、12/17(土)に開催いたしましたBest Performance Laboratory様とのコラボウェビナーの内容を一部ご紹介いたします。 ■テーマ 傷害予防とスポーツパフォーマンス向上のための競技特異的コンディショニング〜スプリント・アジリティ・投球・回旋・ジャンプ・オーバーヘッド動作へのコンテクスチュアルアプローチ - リハビリとパフォーマンス向上の架け橋となる「コンディショニング領域」 近年、アスレティックトレーナーやストレングスコーチだけではなく、マッサージセラピストや理学療法士なども含め、広く「トレーナー」と呼ばれることがあります。 「リハビリ」「傷害予防」「パフォーマンス向上」といった役割を、運動指導者が包括的に担うことが求められるようになったことで、職域はやや曖昧になり、職種間の連携の流れも強まってきています。 このような背景から、「メディカルリハビリテーション」と「ストレングストレーニング」のギャップを埋める架け橋であるコンディショニング領域(アスレティックリハビリテーション)」の知識・技術は、広義の「トレーナー」にとってますます重要なものとなっています。 コンディショニング領域の効果的なエクササイズ例 コンディショニング領域でエクササイズを実施するうえでは、きまった動きを繰り返しておこなうだけでなく、予測不可能な動きに対応できるようにアクアバッグやハイドロベストを活用して外乱やノイズで刺激を加えて反射パターンを生み出す必要があります。 加えて、アスリートの場合には、競技に類似した動きを行うと更に効果的です。 もっと詳しく知りたい方へ ■エクササイズのバリエーション Best Performance Laboratoryさんのエクササイズライブラリーをご覧ください。 ■セミナーの内容についてより深く学びたい方 Best Performance Laboratoryさんのアカデミーへご参加ください。 ■器具を一覧でご覧になりたい方 パフォームベタージャパンオンラインショップをご確認ください Best Performance Laboratoryさんとは不定期で無料のコラボウェビナーを開催しております。次回は2023年4月を予定しておりますのでご興味のある方はぜひご参加ください。 株式会社パフォームベタージャパン

Best Performance Laboratoryコラボウェビナー活動報告

施設の床材についてのご紹介

今回は施設を設営する上でとても重要な要素になる床材についてご紹介いたします。 アメリカ本社のPERFORM BETTERも「機能的なトレーニング施設を設営するには器具の選定の前に床、壁、天井をしっかりと決めることが重要」と明言するほど大事な要素です。 床材選びに迷われている方や、床材について考える機会がなかった方などへ少しでも参考になれば幸いです。 床材は「トレーニング内容」と「作りたい雰囲気」で選ぶ トレーニング施設に使用される床材は大きく分けて3つの傾向があり、日本でも目的に応じて使い分けられています。 ①身体や器具を守る「ラバーマット」 1つ目はウェイトトレーニングをする上で必要不可欠なラバーマットです。 クライアント、アスリートのトレーニング時の負担を軽減させたり、防音や器具の破損など、トレーニング施設の床材としての安全性と利便性は1番高い素材です。 施設のコンセプトやご予算、内装のデザインに応じて厚みやカラーもご選択いただけます。 導入施設:NEXPORT新小岩 ②アジリティトレーニング向きの「人工芝」 2つ目は人工芝です。走る、止まるなどのドリルやスレッドを押す、引くなどオンラインショップのプロダクトカテゴリーの スピード&アジリティトレーニング には1番用いられる素材です。 アスリート向けの施設はもちろんですが、一般のパーソナルトレーニング施設でもラバーマットより施設の雰囲気がハードになりすぎないために最近は多く導入されています。 ラバーマットではスムーズに滑らないバルスライドなどのスライドディスクも人工芝であればそのままで使用が可能です。 導入施設:Athle コンディショニングセンター ③ジムの雰囲気をハードにしない「フローリング」「カーペット」 3つ目はそれ以外のフローリング、カーペットなど一般的な家庭で用いられるような床材です。激しいトレーニングやダンベル、バーベルを落とす危険性がないのであれば充分な場合も多分にありますが、安全面はもちろんですが清掃などの手入れを考えるとあまりお勧めはしておりません。 ただ、施設内のデザイン、雰囲気からトレーニングジムの要素を限りなく減らしたい目的でラバーマットや人工芝以外を選択する方も多くいらっしゃいます。 最近はラバーマットでも表面がフローリングのようなデザインのモデルもありますのでそちらも合わせて、ご検討されてください。 導入施設:GROUND RULE *画像に使用されている各施設の詳細はこちらのページでご確認ください。 GYM &...

SPECIAL INTERVIEW 桂良太郎さん編

パフォームベタージャパン オンラインショップの新コンテンツとしてSPECIAL INTERVIEWが公開されました。本コンテンツでは第一線で活躍するトレーナーさんに施設のコンセプトや器具への拘り、手がけている教育事業のビジョンなどにお答えいただいています。第二弾のBest Performance Laboratory代表 桂良太郎さん編では、Best Performance Laboratoryのコンセプトからご自身の運動指導において大切にしていること、そして施設と導入器具の拘りまで余すことなくお答えいただきました。桂さんの運動指導、施設に注いでいる情熱をぜひチェックしてください。 Best Performance Laboratory 桂良太郎さん トップアスリートのコンディショニングからボディメイクまで 桂さんはご自身の施設で野球、サッカー、ゴルフ、サーフィンなど幅広い種目のアスリートの運動指導に携わり、施設外の活動ではハンドボール男子日本代表パフォーマンスコーチを務められるなど多くのアスリートの運動指導をご担当されています。施設での運動指導はアスリートだけではなく、ボディメイクやダイエット、その他の健康増進を目的とされた方へもサービスを提供されています。Best Performance Laboratoryはソフト、ハード面ともに対応できないクライアントはいないと言ってもいいほど充実した施設です。 質問項目 Best Performance Laboratoryとは Q.運営している施設についてQ.施設のコンセプトは? 運動指導、プログラムについて Q.アスリートと、そうでない方の指導方針の違いは?Q.コンセプト実現のために、どのようなプログラムを提供している?Q.コンセプトの背景にある思想は?Q.「要素還元」ではなく「全体性」が重要なのはなぜか?Q.クライアントに動作を教える際に大切にしていることは? 施設と器具について Q.施設開業までの経緯は?Q.設備(ハード面)でこだわったことは?Q.トレーニング器具へのこだわりは?Q.サービス(ソフト面)へのこだわりは? 教育事業について Q.手がけている教育事業は?Q.Best Performance AcademyについてQ.教育事業の大義・目的は? ...

SPECIAL INTERVIEW 桂良太郎さん編

SPECIAL INTERVIEW 近藤拓人さん編

パフォームベタージャパン オンラインショップの新コンテンツとしてSPECIAL INTERVIEWが公開されました。本コンテンツでは第一線で活躍するトレーナーさんに施設のコンセプトや器具への拘り、手がけている教育事業のビジョンなどにお答えいただいています。第三弾のAZCARE / NEXPORT代表 近藤拓人さん編では、NEXPORT設立の経緯からコンセプト、導入している器具の拘りや、ご自身が立ち上げた教育事業AZCARE ACADEMYとオンラインサロンPLAZ+についてもご紹介いただいています。 NEXPORT / AZCARE 代表 近藤拓人さん 医療からスポーツにかけて、ヘルスケアの広範囲をカバーする多業種連携 近藤さんは米国へ留学後、プロスポーツチームやプロゴルファーの専属トレーナー、フィットネスクラブでの活動を経て、NEXPORT新小岩を開業されました。NEXPORT新小岩は理学療法士、アスレティックトレーナー、ストレングスコーチなど多業種が連携した包括的アプローチを実践する施設として、要介護者のリハビリからアスリートのトレーニングまで幅広くサービスを提供しております。また、多業種連携を実現するための教育活動にも力を入れており、身体、運動、健康に関わる網羅的な知識を学ぶ「AZCARE ACADEMY」やオンラインサロン「PLAZ+」を運営されています。 質問項目 NEXPORT新小岩とは Q.運営している施設のコンセプトは?Q.NEXPORT新小岩のトレーナーチームについてQ.コンセプト実現のために、どのようなプログラムを提供している?Q.コンセプトの背景にある思想は? 施設と器具について Q.施設開業までの経緯は?Q.設備(ハード面)でこだわったことは?Q.トレーニング器具へのこだわりは?Q.設備・器具への追加投資について 教育事業について Q.手がけている教育事業は?Q.教育事業の大義・目的は? NEXPORT新小岩をはじめとする近藤さんの活動や最新情報を知りたい方は以下のページをご覧ください NEXPORT新小岩 ブランドサイトはこちらから NEXPORT新小岩 企業研修プログラムはこちらから AZCARE ACADEMY...

SPECIAL INTERVIEW 近藤拓人さん編

SPECIAL INTERVIEW 鈴木岳.さん編

パフォームベタージャパン オンラインショップの新コンテンツとしてSPECIAL INTERVIEWが公開されました。 本コンテンツでは第一線で活躍するトレーナーさんに施設のコンセプトや器具への拘り、手がけている教育事業のビジョンなどにお答えいただいています。第一弾のR-body代表 鈴木岳.さん編では、R-bodyのコンセプトからR-bodyを創業、出店された経緯など多くの方の参考になる内容となっています。出店をご検討中の方やR-body ACADEMYでの学びを検討されている方もぜひチェックしてみてください。 R-body 鈴木岳.さん 業界を牽引してきた第一人者 PERFORM BETTER JAPANの立ち上げにも大きくご尽力いただいた鈴木岳.さんは業界内で知らない人はいないと断言できるほど長年にわたり日本のトレーナー、運動指導者の文化を牽引されています。まだ「トレーナー」や「コンディショニング」という言葉が今ほど世の中に出る以前の2003年にR-bodyを創業し、2004年には恵比寿に一号店目の施設を出店されました。ご自身のトレーナー活動でも数々のアスリートのコンディショニングを担当し、東京オリンピックをはじめとするさまざまな国際大会ではトレーナー、メディカルスタッフの責任者としてもご活躍されています。 質問項目 施設と器具について Q.運営している施設についてQ.施設のコンセプトは?Q.コンセプト実現のために、どのようなプログラムを提供している?Q.コンセプトの背景にある思想は?Q.施設開業までの経緯は?Q.設備・器具へのこだわりは?Q.開業を目指すトレーナーへ、新規出店するうえで大切な考え方は?Q.新規出店せずに企業理念が実現できるのか? 教育事業について Q.手がけている教育事業は?Q.教育事業の目的・大義は?Q.R-body ACADEMYのカリキュラム・講師について R-body ACADEMYをはじめとする最新情報を知りたい方はブランドサイトをご確認ください。 R-body ブランドサイトはこちらから 株式会社パフォームベタージャパン

SPECIAL INTERVIEW 鈴木岳.さん編

ミニバンドの活用方法

今回は人気商品のミニバンドをご紹介いたします。PERFORM BETTERブランドの主力カテゴリーのバンド & チューブは世界中のスポーツチーム、パフォーマンスセンターなどトレーニングの現場やリハビリで活用されています。パフォームベタージャパンの製品の中でも1番多くの方にご愛用いただいているミニバンドは4種類の強度で各種2本パックと10本パックをご用意しております。 プロスポーツチームや学校、パーソナルジム、フィットネスクラブ、自宅など多くの場所でご活用いただいておりますが、多くの本数を必要とする場所では1本あたりの単価が安い10本パックをお勧めしております。 使用法の種類 動作に負荷を掛ける ミニバンドの用途として一般的なのはトップの画像で使用されているようなお尻や大腿部に負荷を掛けるミニバンドウォークと呼ばれる足首や膝上にバンドを掛けて前後左右に歩くエクササイズです。これらは多くの器具と同様にエクササイズ自体に負荷をかける使用方法です。ミニバンドウォークやクラムシェルなどアスリートのウォーミングアップで活用されたり、女性のボディメイクで特定の部位を鍛えるなど目的に応じて多くのエクササイズの負荷として用いられています。 エクササイズのフォームをサポートする もう一つの用途はこちらの画像のように動きに直接的な負荷を掛けるのではなく、エクササイズのフォームを補助する役割です。 この場合のミニバンドの使用目的として考えられるのは膝が内側に入りすぎないうに意識するためのサポートです。スクワットでも多く活用されるのですが、膝が内側に入りすぎないようにするために「膝が内側に入らないように」気をつけるより、バンドの張力を利用して「バンドの負荷に負けないように膝の位置を保つ」ようすると膝が内側に入っていることも気付きやすく、またバンドの負荷に負けないようにすることで自然と内側に入りにくくなるはずです。 工夫次第で拡がる用途 PERFORM BETTER本社の商品開発に携わっているアスレティックトレーナーや理学療法士たちはカタログ内で「バンドやチューブは適応性があり、あらゆる運動パターンに負荷を掛けたりエクササイズを補助したりとトレーナーの想像力によって活用法は多種多様である」とコメントしています。 ご自身の運動指導をより便利なものにするためにミニバンドをぜひご活用ください。YouTubeチャンネルでは多くのエクササイズをご紹介しておりますのでぜひチェックしてください。 パフォームベタージャパン YouTube チャンネル 商品の特徴 PERFORM BETTERのミニバンドの特徴は「繋ぎ目がない」「バンドの素材同士が貼り付きにくい」ことの2点です。製造過程でどちらも工夫されているのですが、この仕様にするとバンドが切れにくく経年劣化を防ぐ効果が期待できます。 ミニバンドは通常の太さ(約5cm)の他に少し細め(約2.6cm)で厚みが倍のミニバンドエリートをご用意しています。強度やそれに伴う用途は同じですがエリートの方が厚みがあるために耐久性が高く長くご愛用いただけます。 強度に迷われた方はお気軽にオンラインショップからお問い合わせください。

ミニバンドの活用方法

PERFORM BETTER JAPAN SUMMIT

今年も多くの方にパフォームベタージャパンサミットにご参加いただきましてありがとうございました。今回はアメリカで開催されているPERFORM BETTER SUMMITと日本で開催しているパフォームベタージャパンサミットについて改めてご紹介いたします。 PERFORM BETTER SUMMIT 3-Day Functional Training Summit とは? PERFORM BETTERの本社があるアメリカでは年に4回「 3-Day Functional Training Summit 」が全米各地で開催され、各会場3日間の会期中には 20名以上の講師が講義・実技で登壇し、1,000名を越える受講者が最新の情報を得るためにサミットに参加しています。サミットの受講者はアスレティックトレーナー、ストレングス&コンディショニングコーチ、理学療法士、セラピストはもちろんですが、ヨガ、ピラティス、スタジオインストラクターからチームスポーツのコーチ、学校の先生まで多岐にわたります。登壇する講師の職種も同様で、トップアスリートの運動指導からフィットネスクラブ、病院、教育現場まで共有される情報も幅広くの全ての受講者が学べる機会となっています。 パフォームベタージャパンサミット 講師 日本でも2018年から「パフォームベタージャパンサミット」として日本版のPERFORM BETTER SUMMITを開催しています。講師はこれまでにアスレティックトレーナー、ストレングス&コンディショニングコーチ、理学療法士、セラピスト、パーソナルトレーナー、栄養士など多くの方がさまざまテーマで登壇してくださっています。 受講者 サミット受講者は最新の知見を学びに来る経験豊富な方や、これからトレーナーを志す学生が「自分が目指す方向」を見つけに来たりと目的も様々です。自身と同じ資格を持ち似たような現場で働く講師からの情報は当然参考になると思いますが、自分と異なる資格・現場の最前線で活躍する人からの情報も受講者には新しい発見があるようです。主催者としても、どの講師のプレゼンテーションも全ての人の学びの機会になると考えています。 サミットを開催する目的 日本でサミットを開催するキッカケ 北島康介が2015年に初めてアメリカのロサンゼルスで 3-Day Functional...

旧オンラインショップ会員様のログインについて

いつもパフォームベタージャパンオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 旧オンラインショップ会員様は、以下の手順でログインいただけます。 ログイン手順 ①こちらのページから、旧ショップに登録いただいていたものと同じメールアドレスで会員登録を行なってください。 ②登録を行うと、下記の件名の認証メールが届きます。 Verify your account ※英文のメールですが、当社からの正常なメールですのでご安心ください。 ③文中にあるボタン「Verify your account」をクリックし、パスワードの再設定を行なっていただくと、お手続きが完了します。 リニューアルキャンペーンについて リニューアルキャンペーンの受付は10月31日に終了いたしました。 クーポンを取得済みの方は有効期間の2022年11月15日(火)までにご使用ください。有効期間以降はご使用いただけませんので予めご理解ください。

リニューアル記念 会員登録キャンペーンのお知らせ(15%OFFクーポン進呈)

本キャンペーンは受付を終了いたしました。 クーポンを取得済みの方は有効期間の2022年11月15日(火)までにご使用ください。有効期間以降はご使用いただけませんので予めご理解ください。 いつもパフォームベタージャパンオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。 当オンラインショップは2022年10月1日にリニューアルいたしました。 リニューアルに際しまして、会員登録を完了いただいた方に15%OFFクーポンを差し上げるキャンペーンを実施しております。 以下の内容をご覧いただき、ぜひご利用ください。 キャンペーン対象者 旧オンラインショップ会員様 旧オンラインショップに会員登録いただいておりましたお客様には、「再ログインのお願い」のメールをお送りしております。 詳しくは『旧オンラインショップ会員様のログインについて』のページをご覧ください。 リニューアル後に、新規に会員登録いただいたお客さま 新規で会員登録いただきましたお客様もキャンペーンの対象となります。 こちらのページより会員登録をお願いいたします。 キャンペーン内容 クーポンコードの発行・ご利用方法 再ログイン、または会員登録が完了すると「会員登録が完了しました」という件名のメールが届きます メール本文内にクーポンコードを掲載しております お買い物の際に、注文ページのクーポンコード入力欄にコードを入力してご使用ください 割引内容・ご利用条件 割引内容:税込2,000円以上ご購入の場合に、ご注文金額が15%割引となります 対象商品:公式オンラインショップ上で決済いただけるすべての商品(「お問い合わせ商品」は対象外) おひとり様1回に限りご利用いただけます 期間中に欠品となった商品は対象外となります キャンペーン期間 クーポン配布期間:2022年10月31日(月)まで クーポン有効期間:2022年11月15日(火)まで※「クーポン配布期間」中に新オンラインショップへのログインを完了いただいた方が配布対象となります

HYDROVESTの活用

*本コラムは旧オンラインショップで掲載された内容の再掲になります。 パフォームベタージャパンテクニカルディレクターの阿部勝彦がHYDROVESTを活用することで期待できるトレーニング効果と従来のトレーニングにプラスアルファを与えるアプローチをご紹介します。 HYDROVEST開発の背景 Frans Bosch との関係 HYDROVESTはオランダを拠点とするUltimateinstabilityが開発した商品です。Ultimateinstabilityの創設者 Paul Vennerとは数年前にドイツで行われた世界最大のフィットネスの展示会FIBOで出会い、HYDROVESTをはじめとするUltimateinstabilityの商品をいくつかご紹介いただきました。商品は著名なトレーニングコーチのFrans Boschの考えに沿って開発されたものばかりで、ちょうどFrans Boschの考え方を学び始めていた私にはとても興味深いものでした。 従来のトレーニングとの違い Frans Boschは従来のトレーニングの考え方に対して、新たな視点でプログラムを構築していましたので、以下の通り簡単にポイントをまとめます。・動きとトレーニングには複雑さが必要である・テクニックの要点を明確にする・適応したアスリートではなく、適応可能なアスリートを作り出す・ストレングストレーニングはストレングスのためにあるわけではない・計画を多めに、コーチングは少なめに・特異性でなく、トレーニングの転移を考慮する・完璧ではなく、安定性を目指す私もアメリカのトレーニング施設で働いていた経験から、今までのアプローチがシステマチックなものを中心に行っていた傾向があります。システマチックなプログラムは指導者も選手も理解しやすく、現場で利用しやすい反面、全ての状況に対応できないこともあるのが事実です。Frans Boschは従来のストレングストレーニングやムーブメントトレーニングを再考し、より選手が置かれた状況からアプローチを構築していると感じました。 HYDROVESTの活用法 ”動きとトレーニングには複雑さが必要である”の考え方をスプリントテクニックのアプローチに例えると、従来であればスプリントの動作パターンのアプローチ(ウォールドリル、ムーブメントスキル)とストレングストレーニングを別で実施すると思います。しかしながらクローズスキルのスプリント(例えば陸上競技100m)選手では従来のアプローチでもパフォーマンスの向上は見られるかもしれませんが、オープンスキルのスプリント(例えばサッカーやラグビー選手)では不確定な要素(急激な方向転換、相手からの接触)に対して対応しなくてはならず、従来の方法だけではニーズに対応できない可能性が高くなります。「スプリントの向上」も選手によって目的が異なるため、HYDROVESTを活用して、不確定な要素に対して体を安定させスプリント能力を養うことも重要になってきます。 そして”完璧ではなく、安定性を目指す”の考え方にもつながるのですが、共収縮(主導筋と拮抗筋の共同収縮)を動きの中で起こすことが動作の安定には必要で共収縮をおこすためのにFrans Boschは以下の三つのPに対して焦点を置いています。Pretension(予備緊張)Perturbation (混乱)Time Pressure(時間的制約)この三つうち上2つのP(PretensionとPerturbation)はHYDROVESTを利用することによって解決できるのではないかと考えます。 HYDROVESTのように不規則な水の動きを負荷の場合、予備緊張(Pretension)がないと動作を安定させるのが難しくなります。また水の動きは混乱(Perturbation)を導くことも可能になります。私は実際にランニング動作の改善でどうしても体幹の安定性が落ちてしまう選手の指導にHYDROVESTを活用しています。少ないコーチングで体幹の予備緊張を促し、競技中にある混乱(相手からのランニング中の押し合い等)に対して対応する能力を身に付けさせるためです。Frans Boschの考え方は今までのトレーニングのアプローチを見直す機会になり、今後のアプローチを構築するにあたり参考になりました。また改めてご紹介します。HYDROVEST商品ページはこちらから

HYDROVESTの活用

ケトルベルの仕様と握り方

今回は定番商品のケトルベルについてです。パフォームベタージャパンのオンラインショップを閲覧されている方はケトルベルがどんな形状で、どう活用するかは把握されていると思いますが、改めて細かい仕様や使い方、選び方などをご紹介します。 ケトルベルの仕様 ケトルベルとダンベルの違い まずは一般的にケトルベルとダンベルの違いについて簡単に復習すると、どちらも手を下に向けて持った場合に通常のダンベルは握った位置と同じ高さに重心がきますが、ケトルベルは少し下に重心が位置します。握った位置から重心が離れることにより、ケトルベルスイングが実施しやすくなったり、ターキッシュゲットアップの際に重心を手の甲側に移動させるなど汎用性が高くなります。 ケトルベルの使いやすさを決める要因は、表面の素材による握りやすさも影響しますが、ハンドルと重量部分のバランスが大きく関わります。ケトルベルはメーカーによって「ハンドルの形状」に違いがあり、グリップの太さ、ハンドル部分が必要以上に大きいと重量部分との重さに差が少なくなり、扱いにくいことに加えて、ケトルベルを使用するメリットも少なくなってしまいます。 PERFORM BETTERのケトルベルの特徴 パフォームベターのケトルベルをお選びいただく方には、トレーニングによっての様々な握り方でも持ちやすく手の甲など角が当たって痛めることがないとご意見をいただいております。これは前述の通りハンドルと重量部分のバランス、形状が大きく影響しているものと思います。細かい仕様の違いは文面では伝わり難いと思いますが、アメリカ本社のPERFORM BETTERの商品は運動指導の現場で活躍するトレーナーの意見を参考に改良を重ねています。 ケトルベルの握り方 ケトルベルスイング時の適切な握り方 5月に開催したBest Performance Laboratoryさんとのコラボウェビナーで講師の桂さんからケトルベルスイング時の「適切な握り方」は画像のように両手の人差し指同士が掛かるように握り小指と薬指を強調して握り込むことをご紹介いただきました。 あくまでも正解ではなく「適切である」という表現になりますが、1つだけ理由を挙げると「人差し指を重ね小指と薬指を強調して握り込むことでショルダーパッキングがしやすくなり、安定性が高まり正しいフォームを維持しやすくなる」ためにこの握りが適切という見解です。人差し指を重ねずに両手の5本指でしっかり握ろうとした場合、小指や薬指が外を向いてしまいスイング時に脇が空きショルダーパッキングが緩み易くなります。このグリップを可能にするにはハンドルに適度な丸みがありサイズもちょうど良く「握りやすい」ことが重要になります。桂さんのように現場の運動指導、そしてご自身でトレーニングを実践しているトレーナーが実際に感じたことが商品開発に活かされていることを実感します。 ケトルベルの選び方 重量、個数を選ぶヒント 施設をオープンする時などに多くご相談いただくのが「ケトルベルの重量と数量どうすればいいですか?」という質問です。 誰が、なんのトレーニングをするのか?最大何名が同時にトレーニングするのか?などご自身の環境を考えるとケトルベルの重量や個数が見えてくるのではと思います。パフォームベタージャパンの顧客が施設をオープンされる際、各重量を1個づつ揃える場合と「同重量をペアで用意する」こともご案内する場合もあります。施設のオープン時に「女性向けのパーソナルがメインだから2〜10kgを1個づつ」と揃えても、メインで使用される重量が比較的に偏ってくるのと、ケトルベルを両手で持つ、ペアでトレーニングをするということが増えてくるのか、今お持ちのケトルベルから高重量のモデルの購入するより、既に持っているケトルベルの同重量の買い足しが多い印象です。 参考程度ですがケトルベルを選ぶ際に少しヒントになればと思います。 今回ご紹介したパフォームベターのケトルベルは導入施設でご紹介している各施設でご活用いただいていますので実物をご覧になりたい方はぜひパフォームベタージャパンへお問い合わせください。*施設見学、器具について各施設への直接のお問い合わせはお控えください。 株式会社パフォームベタージャパン石田学

ケトルベルの仕様と握り方

ジム開業・改装などを

検討中の方へ

施設見学・一括お見積もりを承っております

導入器具に関するご相談はもちろん、物件選びや施設レイアウト、床材の選び方などの初期段階からご相談いただけます。時期未定、構想段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

詳しく見る

無料のお役立ち資料を配布しております

物件選びや床材の選び方、施設レイアウト、器具の選定などで押さえておきたいポイントをまとめた全30ページの資料です。ジムの開業や、トレーニングルームのリニューアルを検討している方にもお役立ていただけます。

PDFをダウンロードする